Imagen: Touchstone Pictures / Spyglass Entertainment.

Pocas novelas han empezado con una lección de perspectiva mejor, y muy pocas con una a semejante escala.

A un pobre mindundi inglés, Arthur Dent, se le plantan las excavadoras en casa una buena mañana para derribarla y construir una vía de circunvalación. Como toda explicación recibe la de que los planos del proyecto llevan meses expuestos en la oficina de planificación local, en el sótano del ayuntamiento.

El problema es terrible pero nada que no resuelva la solución universal a cualquier problema, que es un problema peor. En este caso, una flota de naves alienígenas que aparece en la atmósfera unos minutos más tarde avisando de que la Tierra va a ser demolida para construir una ruta de circunvalación espacial. Como única explicación aportan la de que los planos del proyecto llevan cincuenta años expuestos en el departamento de planificación local, en el sistema Alfa Centauro.

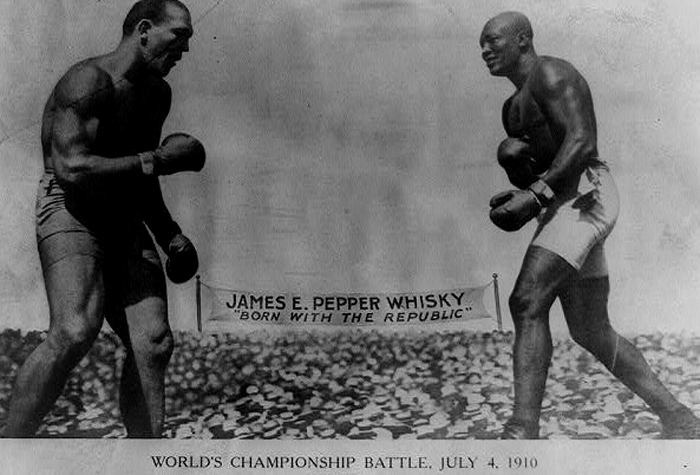

Por suerte, el mejor amigo de Arthur, Ford, resulta ser un alienígena natural del sistema Betelgeuse que consigue improvisar una manera de escapar de la Tierra justo antes de su destrucción. La imagen que sigue y el título de la novela de la que hablamos, la Guía del autoestopista galáctico, dan una idea de cómo.

Imagen: Touchstone Pictures / Spyglass Entertainment.

Y la película contaba con este mismo arranque espectacular, pero no solo con eso. También tenía un tráiler digno de pasar a la historia misma de los tráileres, un tema musical magnífico y al mejor protagonista del mundo cuando la cosa va de ser inglés en sitios que no son Inglaterra, que es Martin Freeman. Mos Def hizo un Ford Prefect digno de su apellido —es decir, casi perfecto— y lo de Sam Rockwell como Zaphod Beeblebrox fue ya para ponerse a tirar cohetes. Además, la película de la Guía incorporaba el mejor reparto de voces que se puede reunir en este brazo de la galaxia, con Alan Rickman, Stephen Fry, Helen Mirren, Richard Griffiths e Ian McNeice, y secundarios del grado de John Malkovich y Bill Nighy. Tenía dinero —casi cincuenta millones de dólares, todos los necesarios y alguno más—, el diseño artístico materializaba con precisión las imágenes que evoca el libro en la cabeza del lector —esto no es cualquier cosa— e incluso Gareth Jennings, su director, acertó en esa aleación tan complicada que es la del digital con el látex, sabiendo dónde parar con lo primero y en donde queda más resultón lo segundo. Incluso el momento de su estreno era el ideal, porque en 2005 arrancaba la edad de oro de las franquicias y el gran rebrote cinematográfico de la ciencia ficción, dos ejes en cuya intersección acababan de dar el petardazo títulos como Austin Powers y Men in black. Y para mayor carambola, la cinta tenía un guión coescrito por el mismísimo autor del libro, Douglas Adams, que había muerto antes del rodaje a la edad temprana y triste de cuarenta y nueve años. Y todos sabemos lo bien que funcionan esas cosas en la taquilla.

Pero no. La película no solo no se constituyó en el arranque de la gran saga que estaba llamada a inaugurar —la Guía del autoestopista galáctico es solo el primer volumen de lo que su autor denominó «una trilogía en cinco partes»—, sino que pasó discretamente por las salas de cine y cerró, en general, con aires de gran bluf. En taquilla recaudó el doble de lo que había costado —el estándar de las majors para considerarlo ni un éxito ni un fracaso— y los críticos coincidieron en sus dardos, señal de que llevaban razón: la película brillaba por momentos pero renqueaba en la continuidad. En la web Rotten Tomatoes tiene hoy un sesenta por ciento de críticas positivas y en Filmaffinity una puntuación de 6,1, otra coincidencia que habla con elocuencia de su mediocridad. Ni pena ni gloria, para entendernos, pero a partir de un libro que es la gloria. Es decir, que más bien pena.

¿Qué pasó? En sentido amplio está claro, en particular porque hablamos de una producción con secuencias tan brillantes como esta, esta o esta otra. Pasó que las cosas con frecuencia son algo más que la suma de sus partes y que la Guía del autoestopista galáctico no consiguió sumar. Para descartar otro veredicto tan recurrente y abstracto como este mismo, recordemos que también se ha dicho mucho que la Guía y sus continuaciones son libros inadaptables, pero eso no es verdad. Existen libros fundamentalmente inadaptables pero no lo son por el antojo de sus admiradores, que cuando la literatura es buena suelen concluir que no se puede adaptar. Cuando un libro no se puede trasvasar al cine es por la consustancia lingüística de su historia, sin la cual pierde el sentido. Es lo que le ocurre al que seguramente es el libro inadaptable más famoso, Cien años de soledad, o al Ensayo sobre la ceguera de Saramago, cuya versión fílmica acabó lógicamente en gran castaña. Y los libros de Adams, empezando por el primero, tienen poco de juego lingüístico y sí mucho de acción visual, precisamente aquello que trasunta mejor en cine. Además sus entregas están estructuradas en la forma misma de una película —acaban en una escena que precede el arranque del siguiente, todo un to be continued— y nacieron en la forma de un serial radiofónico para la BBC, algo verbal pero ya adaptado a las formas de la continuidad propias del cine. No. La Guía se podía adaptar e incluso adaptar muy bien, o de lo contrario no existirían ficciones como Doctor Who (1). Lo que ocurrió es que no se hizo bien.

Imagen: Touchstone Pictures / Spyglass Entertainment.

La propia historia de la adaptación ya empezó mal, de hecho, con una travesía tortuosa por los despachos laberínticos de Hollywood (2) en la que el proyecto murió y resucitó varias veces debido al rechazo sucesivo de los guiones escritos por Adams y después, en 2001, por el propio fallecimiento del escritor (3). ¿Debería extrañar? Debería. La Guía del Autoestopista galáctico había sido un éxito en la radio en 1978 y un superventas editorial después de su lanzamiento en Reino Unido en 1979, cuando se convirtió en el libro más demandado ya en su segunda semana de vida comercial y vendió doscientos cincuenta mil ejemplares en solo tres meses. Normalmente Hollywood no espera veinticinco años para echar mano de estos filones, no digamos ya si son sagas. Y en este caso particular el autor no solo colaboraba, sino que lo deseaba hasta el punto de trasladarse a vivir a Los Ángeles para trabajar en el proyecto, que fue por cierto donde la muerte le sorprendió. Citando a Ed Victor, el agente literario de Adams, «Douglas siempre, siempre quiso que se hiciera una película del libro». La cursiva es suya, no nuestra.

Uno de los coproductores ejecutivos de la cinta, Robbie Stamp, tiene una teoría particularmente optimista sobre lo que pasó, que es que todo fue bien y no pasó absolutamente nada. Una de las ediciones de la novela más populares hoy en España, la de Anagrama de 2007, incluye un epílogo en el que Stamp pormenoriza el desencallamiento del proyecto, que fundamentalmente exigió que Adams muriese para que un guionista a sueldo de los productores le diese, y citamos, un «enfoque» nuevo al guión escrito por el autor de la novela y una «dirección fundamental» a la película. El elegido para hacerlo fue Karey Kirkpatrick, que tenía pocos avales en su haber —los guiones solamente de James y el melocotón gigante y Chicken Run: Evasión en la granja— pero de quien Stamp resalta varias virtudes, entre ellas «su buen oído para el humor inglés» y que, pese a eso, «comprende perfectamente que en Hollywood se necesita una férrea estructura». También se cuida de aclarar que, andamios aparte, todas las «nuevas ideas» que separaban al guión de la novela procedían del texto cinematográfico del propio Adams, así como que contaba con el visto bueno de su viuda y la bendición legal, pues los derechos ya estaban adquiridos. Sobre el hecho de que el escritor no permitiese en vida que nadie tocara sus guiones, en cambio, solo pasa de puntillas.

Muerte y venganza de Tricia McMillan

Stamp tampoco explica el sentido de las transformaciones del material original, a las que dedica solo los eufemismos acostumbrados en estos casos, particularmente términos como los citados «enfoque», «estructura» y «dirección fundamental». Cualquiera que haya leído la novela y haya visto la película, sin embargo, sabe que la gran víctima de los cambios, y a la postre su gran causa, fue el personaje de Tricia McMillan.

En la historia original, la única superviviente humana además de Arthur es matemática y astrofísica y abandonó la Tierra unos meses antes de su destrucción acompañando a Zaphod Beeblebrox, un ligue que se echó en una fiesta de disfraces que resultó ser extraterrestre, bicéfalo y presidente electo de la galaxia. Cuando la novela arranca, ambos huyen de la policía galáctica después de secuestrar el Corazón de Oro, una fabulosa nave espacial que funciona con energía de improbabilidad infinita. La fuente de propulsión tiene efectos secundarios, sin embargo, y en efecto hace que ocurra lo más improbable: que se acaben cruzando en el camino de Ford —que es primo de Zaphod— y de Arthur —que también intentó ligar con Tricia McMillan en aquella fiesta— en la inmensidad del espacio. Ella ahora se llama Trillian, por cierto. El mismo nombre, pero más «space-like».

A la hora de hacer la película, sin embargo, Trillian no convenció a quien debía y alguien, seguramente delante de un Power Point, tuvo la idea de cambiar al personaje y su rol en la historia para que jugase un papel —atención, sorpresa— más femenino. Ahora Trillian sería el vértice de un triángulo amoroso entre ella, Zaphod y Arthur y hasta llegaría a mantener una relación romántica con el protagonista, algo que en modo alguno ocurre en los cinco libros originales de la Guía o en los seriales radiofónicos. Para ello se la desproveyó de buena parte de sus gags y se confeccionó una subtrama nueva en la que la chica —atención, más sorpresas— resultaba secuestrada y en la que los hombres —festival de las sorpresas— tenían que rescatarla de las garras de los malos. En conjunto, los personajes dejaron de ser un cuarteto dividido en dos pares —Arthur y Ford, Zaphod y Trillian— para convertirse en un trío de carismas —Arthur, Ford y Zaphod— al que se suma un personaje femenino que juega el papel, en efecto, de personaje femenino. La repetición significa que lo decimos con retintín.

Prueba de agudeza visual. ¿Cuál de estas dos escenas resulta más redonda, más acabada, más cinematográfica? Pues eso. Imagen: Touchstone Pictures / Spyglass Entertainment.

Fueron los cambios operados en este sentido los que arruinaron sin remedio el guión de la Guía del autoestopista galáctico. Pensemos, por ejemplo, en el poderoso paralelismo con el que arranca la Guía, aquel entre la demolición de la casa de Arthur y la destrucción de la Tierra. En la película desaparece, neutralizado por un flashback insertado con calzador entre uno y otro hecho para meternos por los ojos a Trillian y arruinar, por cierto, la sorpresa de que ella y Arthur se conocieran, que Adams reservó para un punto avanzado del libro. Pensemos en la trama que arranca a partir de ahí, que originalmente embarcaba a los protagonistas en una aventura que les llevará a conocer la verdadera naturaleza del planeta Tierra —que se dice pronto— y pensemos en cómo en la película el viaje se ve interrumpido para que Trillian resulte raptada, rescatada y después poder continuar. Pensemos en el ordenador Pensamiento Profundo y en su célebre respuesta a la pregunta sobre el «sentido de la vida, el universo y todo lo demás» (4), en el cachalote y el enigmático tiesto de petunias que se materializan en Magrathea fruto de la improbabilidad y en todos los otros chistes deliciosamente existencialistas y sui generis de la Guía. Originalmente marcaban el rumbo fundamental de la trama, pero en la película solo recibe continuidad la historia de amor que Adams nunca escribió y lo demás —la verdadera comedia de ciencia ficción— ha sido picado para que le sirva como aderezo. Incluso las novedades más anecdóticas del guión respecto a la novela lo son al servicio del romance hueco y convencional del protagonista y su chica, entre ellas el arma del punto de vista. Fue una idea original de Adams, sin duda ocurrente y graciosa, pero en el texto que se rodó sirve solo para que Trillian la acabe empuñando contra Zaphod y se dé así cuenta de que a quien ama realmente es a Arthur. Y hasta llora con el descubrimiento, no te lo pierdas. Llora, sí. De pena y de tristeza. En la Guía del autoestopista galáctico.

Es a esto, en resumen, a lo que se refirieron los críticos cuando dijeron que la película carece de continuidad, un diagnóstico que no es preciso. Hay continuidad pero no donde debe haberla, en la comedia y la ciencia ficción, sino en aquello que atrae más visitantes a las salas de cine, que es el romance. Y eso es injusto con el espíritu que le imprimió a su obra el autor, aunque vendidos los derechos la justicia y la injusticia son lo de menos. Lo verdaderamente determinante, y por eso le estamos dedicando este rato al asunto, es que es el resultado es peor.

Guía del sexismo galáctico

Nos queda una tercera cabeza por reclamar después de la de Stamp y Kirkpatrick, pero no es la de Zooey Deschanel. Resulta tentador aducir lo aburrida de su Trillian a la poca vis cómica de la actriz, que en efecto tiene poca, pero no se le puede pedir más. Mutilaron su texto de chistes y le metieron escenas tan penosamente convencionales como la de tener que darse una ducha mientras su apocado aspirante a novio se ruboriza cuando le alcanza la toalla. No se rompieron la cabeza, como ven. El personaje definitivo no daba más de sí.

Imagen: Touchstone Pictures / Spyglass Entertainment.

El propio Robbie Stamp nos sirve la última de las cabezas en bandeja de plata cuando entrevista precisamente a Deschanel en el epílogo de la edición de Anagrama de la Guía, comentando «por qué se acabó dando luz verde a la película». Dice Stamp que «se debió a varias razones», pero que la principal «por la que Nina Jacobson dio su aprobación fue porque habíamos trabajado muy duro para crear una relación sólida entre Trillian y Arthur». Y Zooey Deschanel, por cierto, responde que sí, que tal «constituye la principal diferencia entre la Guía en sus otras versiones y la película» y añade que cree que «va a funcionar muy bien en la pantalla». Pobrecita mía.

Nina Jacobson, ya lo han oído. La todopoderosa ejecutiva de Disney. Entonces era la responsable de proyectos de la casa y quien timoneó la adaptación de la Guía desde uno de sus grandes brazos comerciales, Touchstone Pictures. Fue ella quien puso los millones solamente cuando hubo un guión en el que Trillian le daba una réplica romántica sólida al protagonista, arguyendo que la cinta «tenía que estar arraigada en la visión del mundo de Douglas, pero para que interesara a Disney tenía que llegar a un público nuevo». Y con «público nuevo» no se refería a un público nuevo, por supuesto, sino a un público mayor. Es a lo que se refieren con frecuencia quienes atribuyen eufemismos grandilocuentes a la audiencia, el lector, el espectador y ese tipo de figuras. Y los eufemismos, como todos sabemos, suelen referirse a algo peor.

Las razones de Nina Jacobson para cambiar la Guía fueron por supuesto comerciales —aquí el eufemismo sería «cinematográficas», pero fueron comerciales—, aunque incurriendo por el camino en un ejercicio evidente de sexismo. Habrá a quien le extrañe viniendo precisamente de ella —lesbiana, activista y distinguida con varios reconocimientos relacionados con la igualdad de sexos, entre ellos un Crystal Award y una posición envidiable en la lista Forbes de las mujeres más poderosas del mundo—, pero también habrá a quien no. M. Night Shyamalan es uno de ellos. Nina Jacobson le produjo en su día El sexto sentido pero la prolongada relación entre ambos acabó en pajarraca a raíz del guión de La joven del agua, que Shyamalan agarró junto al resto de sus bártulos y acabó llevándose a Warner Bros. Entre las críticas feroces que le dedicó a la ejecutiva por su injerencia están la de que «no quiere directores iconoclastas» y que solo le interesan cineastas «que hacen dinero». Robbie Stamp, sin embargo, solo sabe alabar los cambios que Jacobson imprimió a la Guía y se acuerda de recordar que Nina afirmó en cierta reunión que «si iban a hacer la película, debían hacerla bien» y que «no iba a pasar a la historia como la ejecutiva que se cargó la Guía». Con «bien» se refiere a los cincuenta millones de dólares que puso sobre la mesa, toda una fortuna. Con «no pasar a la historia como la ejecutiva que se cargó la Guía» se refiere exactamente a lo contrario de lo que ocurrió.

Decíamos al empezar que pocas historias han comenzado con una lección de perspectiva mejor que la que imparte la Guía y lamentábamos después que la película no contara con ella. En esa misma carencia, sin embargo, yace otra lección más sutil sobre la relatividad de las cosas, una que habla precisamente de su universalidad. Todos los que dijeron que el guión cinematográfico de la Guía debía ser así, y no de otra forma, se equivocaron. Arguyeron razones deterministas, como hacen con lamentable frecuencia los profesionales de la ficción, y a los verdaderos motivos de la transformación le dedicaron eufemismos para enmascarar su objetivo real: hacer dinero. Hacer más dinero, concretamente, que el dinero que habría hecho una buena versión cinematográfica, que podría ser mucho pero no tanto como el que querían. Aprovecharon la muerte de quien se lo impedía, que era su autor, y prefirieron una Guía diluida a conciencia para saberle mejor a ese paladar colectivo que Disney, en este caso, ha invertido tanto tiempo y recursos en educar. Tanto lo hicieron que la cagaron, como ilustra aquella historia tan vieja de una gallina que ponía huevos de oro, aunque en este caso quizá sea por ventura de la propia gallina. A fin de cuentas, podemos seguir diciendo que la Guía del autoestopista galáctico carece de una gran versión cinematográfica como la que tanto deseó Douglas Adams. Ahora solo falta que se anime otro, que no tarde otros veinticinco años y que guarde una proporción más sana entre sus ambiciones artísticas y las comerciales. Todo lo demás está escrito, de verdad, sin necesidad de hacerle demasiados cambios. Todo eso y otros cuatro libros más (5).

Imagen: Touchstone Pictures / Spyglass Entertainment.

(1) Esto no es una forma de hablar. Douglas Adams, de hecho, fue guionista de Doctor Who.

(2) Sobre esto Adams dejó una afirmación famosa, la de que levantar un proyecto en Hollywood es como «intentar cocinar un filete a la plancha mediante el sistema de hacer entrar una serie de gente en la cocina y echarle el aliento».

(3) Aunque se rechazaron varios guiones, el primer escollo que encontró la adaptación fue la situación de los derechos de la obra, en particular en lo concerniente al merchandising. Antes que una película, la Guía del autoestopista galáctico había sido un serial radiofónico de BBC en 1978, una novela de Pan Books de 1979, una serie televisiva de BBC en 1981 y un videojuego de Infocom en 1984. También se había adaptado al teatro, como software y en multitud de títulos literarios comentados, ilustrados y de cómic.

(4) Que no revelaremos aquí, o estaríamos incurriendo seguramente en el spoiler más espectacular de todos los tiempos.

(5) Cinco libros, de hecho. En 2009, Penguin Books publicó una sexta entrega de la Guía del autoestopista galáctico que le encargó a Eoin Colfer con la autorización de la viuda de Adams, Jane Belson. Es un libro espantoso del que quizá hablemos algún día en otro artículo, aunque si lo ven no hace falta que lo lean. Será una crítica muy parecida a la que hacemos en este.