if you want this widget on your blog or website, you can get it here: #stoptheslowlane

The cable lobby group NCTA claims the industry has been investing record amounts in network upgrades, which will dry up if they are forced to endure Net Neutrality. Techdirt points out that Big Cable's numbers are cumulative, and re-runs them year on year. Turns out investment has been flat since about 2000.

Read the rest

Charles Percy Pickering (1825-1908) was a photographer in Sydney, Australia from 1855 to 1871. Sometime between 1863 and 1868, he photographed this series of images, probably for a local temperance organization. They show a man gradually climbing too deeply into a bottle.

-via Juxtapoz

Stanley Kubrick’s film Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb premiered in early 1964, making it over 50 years old. The movie is just as entertaining today as it was 50 years ago, but modern audiences don’t have the same gut reaction to it that Americans of 1964 did, because it was so topical at the time. The world was as crazy as the movie.

America had become an obsessively anti-Communist national-security state. Twenty-four hours a day, at least a few bombers, fully loaded with nuclear weapons, were aloft, as a way of warding off a Soviet sneak attack. The strategist Herman Kahn, in a notorious book, “On Thermonuclear War,” published in 1960, insisted that a nuclear war was winnable, and that life would go on despite millions dead and nuclear radiation everywhere. In the movie, George C. Scott’s General Buck Turgidson, the Air Force Chief of Staff, advocates for war as follows: “I’m not saying we wouldn’t get our hair mussed. But I do say that no more than ten to twenty million killed, tops—depending on the breaks.” And Kahn later proposed a doomsday device as the ultimate deterrent: threatening the extinction of human, animal, and plant life, he believed, would end the dangerous brinkmanship displayed by the Soviet Union and the United States in the Cuban missile crisis. He thought that it was a reasonable idea, even a clever one.

Kubrick’s original intent was to produce a serious movie about nuclear war. However, his research revealed such absurdities in political and military nuclear protocol that, in order to tell the whole story, it would become a comedy. The result was “a nightmare comedy” which came painfully close to the truth. Read about how the movie came about at The New Yorker.

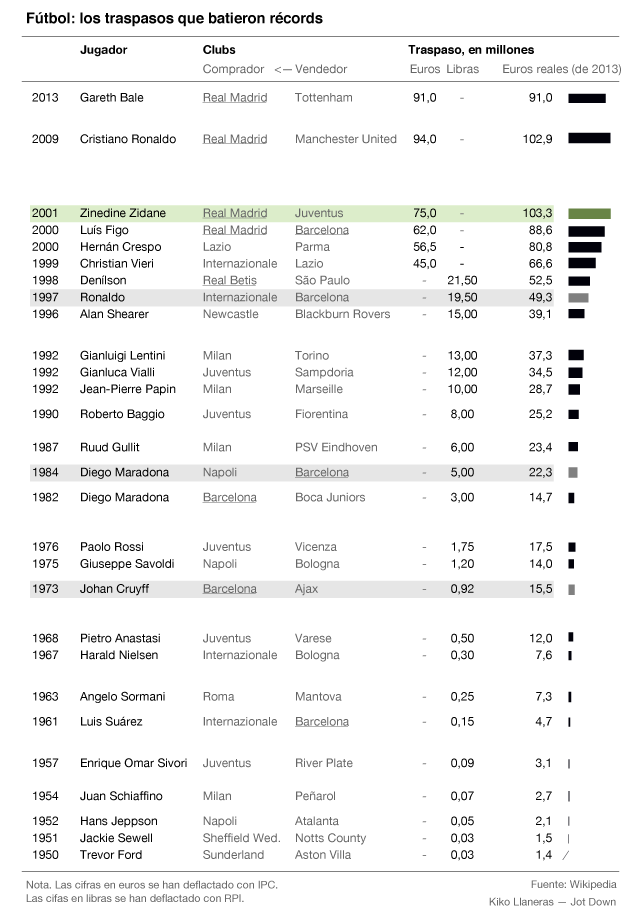

El fútbol es por naturaleza hiperbólico y exagerado. Por eso nadie se extraña si el precio de un fichaje bate todos los récords casi cada verano. Traspasos que fueron hitos hace un lustro hoy son rutinarios. Basta revisar la lista de los fichajes más caros de la historia para comprobar que está dominada por el presente —entre los veinticinco primero solo hay cuatro anteriores a 2009—, a pesar de que el fútbol vive una época de relativa crisis.

La paradoja se explica porque esas cifras son falsas, o mejor, exageradas.

El dinero no tiene un valor constante; por tanto, no podemos comparar sin más cantidades de épocas distintas. Con el tiempo el dinero ha ido devaluándose, como sabrán ustedes si, como yo, tuvieron un abuelo de esos que de pequeño les decían: «con tu edad yo iba al fútbol por un duro y me sobraba para las pipas». Por eso, por que el dinero cambia de valor, es imprescindible ajustar las cifras monetarias antes de compararlas.

Pues bien, si hacen ese ejercicio de expresar en euros actuales todos los traspasos que fueron récord en las últimas décadas, verán como cambia la historia de los fichajes astronómicos.

Fuente: Wikipedia. Nota: desde 1999 los traspasos se han tomado en euros, y se han actualizado a 2013 usando el IPC. Los traspasos anteriores a 1999 se han tomado en libras, se han actualizado a libras de 1999 usando el RPI británico, y desde ahí a euros según el cambio en ese momento. Todos las cifras son aproximadas, por la fluctuación entre divisas y porque las cifras del traspaso no siempre son oficiales.

El no récord de Cristiano Ronaldo

El primer titular que ofrecen las cifras revisadas es que Cristiano Ronaldo nunca fue el fichaje más caro de la historia. Contra lo que aseguran las crónicas del momento, lo que se pagó por el traspaso del portugués no superó el récord anterior. El Real Madrid pagó noventa y cuatro millones de euros por Ronaldo, frente a los setenta y cinco que había pagado por Zinedine Zidane. Sin embargo, entre uno y otro habían pasado ocho años, con la consecuente devaluación del dinero. Por Zidane se pagó lo que hoy equivaldría a ciento tres millones de euros, mientras que lo pagado por Ronaldo hubiese sido un millón menos.

La diferencia es casi calderilla, pero suficiente para descabalgar al portugués del trono. Zinedine Zidane sigue siendo, doce años después, el fichaje más caro de la historia del fútbol mundial. Muchos detractores del club blanco se alegrarán de ver a Cristiano despojado, aunque dudo que sean felices con lo que su caída significa: que Florentino no cometió su mayor exceso económico para contratar al jugador que critican por egocéntrico y acaparador, sino que pagó una suma récord para hacerse con el fútbol elegante de un francés parco en palabras.

El no récord de Gareth Bale

Los datos, siempre fríos y ajenos a las portadas, vienen también a derribar el mito de este verano: el fichaje de Gareth Bale no supuso ningún récord. Desde agosto las cifras del traspaso del galés se han rodeado de controversia. Mientras que los medios ingleses aseguraban que el traspaso se acordó en cien millones de euros, los directivos del Madrid habrían filtrado más o menos veladamente una cifra inferior, en torno a los noventaiún millones. Algunos rumores dicen que el club difundió una cifra rebajada para dar imagen de contención en época de crisis, mientras que otros aseguran que la razón era evitarle un disgusto a Cristiano Ronaldo. No importan los rumores. Sean noventa o cien millones lo pagado por el galés, el récord de Zidane resiste. Es más, Cristiano Ronaldo puede estar tranquilo, si le preocupaba, cosas a mi juicio harto dudosa, que sepa que sigue siendo el jugador más caro de la plantilla.

1996 – 2001: el lustro de los récord

En 2001 el Real Madrid fichó a Zidane por una cifra astronómica. Desde entonces han pasado doce años sin que nadie haya pagado una cantidad equivalente. Aunque entonces no podíamos saberlo, el traspaso del francés supuso la cima de una era inflacionista que agitó el fútbol europeo a finales de los años noventa.

Los setenta y cinco millones que el Madrid pagó por el francés vinieron para superar el récord que ostentaba el mismo club, que solo un año antes había pagado sesenta y dos millones por la carta de libertad de Luis Figo. Aquel fichaje polémico fue la baza electoral de Florentino Pérez en su llegada al club blanco. Los fichajes de Figo y Zidane están unidos a ese nombre, el del presidente que los mandó hacer, pero lo cierto es que no fueron una excentricidad, ni siquiera una anomalía, sino el final de una escalada que duró seis años e implicó a muchos clubs europeos.

Entre 1996 y 2001 el récord del fichaje más caro se batió cada verano.

En 1996 el fichaje de Shearer por el Blackburn elevó el listón. Al año siguiente fue el traspaso de Ronaldo, que dejó Barcelona para fichar por el Inter, el que pulverizó el récord de forma sobrada. Duró poco. En el verano siguiente el Betis trajo a Denilson desde el Säo Paulo y marcó un nuevo hito. Fue la última vez que un club no europeo se beneficiaba de un fichaje récord, cosa que no ocurría desde que Maradona dejó Boca Juniors rumbo a Barcelona. Pero tampoco el Betis conservó los honores mucho tiempo. Al año siguiente Vieri fue traspasado al Inter por una cantidad superior, y solo un año después la Lazio invirtió lo conseguido por Vieri (y algunos millones más) para fichar a Hernán Crespo. Aquel fue el récord más fugaz, porque ese mismo verano Luis Figo volvió a elevar el listón. Al año siguiente, por fin, El Real Madrid contrató a Zidane.

Desde entonces se han normalizado los fichajes astronómicos y unos pocos han amenazado el récord, pero la marca se resiste a caer, como esos hitos olímpicos de la era más turbia del dopaje. En doce años nadie se ha atrevido a invertir tanto en un jugador. Quizás la historia hubiese sido diferente si Messi, el mejor jugador de la década, no hubiese jugado en el mejor equipo de su tiempo, pero sobre eso solo podemos especular.

1996 – 2001: fútbol y mercado único

Para explicar los motivos de ese lustro desorbitado se habla en ocasiones de un burbuja alrededor de los derechos televisivos. Sin embargo, parece más bien que el detonante fue el caso Bosman. En 1995 el Tribunal de Justicia de la Unión Europea declaró ilegales dos prácticas hasta entonces habituales en el fútbol europeo. Por un lado, dictó que un jugador era libre de fichar por cualquier equipo europeo una vez finalizado su contrato, declarando así ilegales las indemnizaciones que eran comunes en varios países (aunque no en España). Al mismo tiempo prohibió que las ligas domésticas aplicasen cupos de extranjeros a jugadores que fuesen ciudadanos de la Unión Europea, ya que suponía violar el derecho comunitario.

El resultado fue un terremoto que sacudió el fútbol europeo.

La decisión del tribunal derribo dos barreras a la competencia entre clubs. Los equipos ya no podían retener a sus jugadores una vez expiraban sus contratos, lo que daba a estos más poder negociador y facilidades para cambiar de club. Además al flexibilizar el cupo de extranjeros, lo que sobrevino fue la creación de un mercado europeo del fútbol. Hasta entonces existían varios mercados nacionales, con intercambios más o menos esporádicos, que de golpe se vieron transformados en un mercado único, europeo y casi mundial.

Al abrirse el mercado, los grandes clubes europeos pudieron contratar a los mejores jugadores sin importar su nacionalidad. La Juventus, el Milan, el Barcelona, el Bayern o el Madrid no tenían que conformarse con jugadores nacionales y un par de estrellas extranjeras, sino que podían buscar talento en España, Italia e Inglaterra, y sobre todo en mercados secundarios, como Francia, Holanda, Alemania o Suecia. Además eso liberó el cupo de extranjeros que se dedicó casi por entero a traer sudamericanos, cuyo número aumentó también por la vía de la doble nacionalidad.

Los efectos del mercado único fueron los previsibles: se multiplicaron los intercambios entre países, aumentó la competencia por los jugadores más talentosos y el precio de sus traspasos se multiplicó. El resultado fue que los mejores jugadores se concentraron en las mejores ligas y en los mejores clubs. Gracias a esa concentración es probable (ahora sí) que los equipos de la última década sean los mejores de la historia: un puñado de clubs aglutinan a los jugadores más talentosos del mundo.

Liberalizar el mercado de fútbol tuvo, claro, otros efectos menos deseables: si bien es cierto que mejoró a los grandes equipos, en comparación hizo peores al resto de equipos y convirtió en más desigualdades las ligas domésticas.

1950 – 2013: el fútbol como negocio floreciente

Observen la tabla del principio y recórranla desde 1950, de abajo hacíia arriba. La tendencia es claramente ascendente: los fichajes son cada vez más caros. El ritmo no es tan desbocado como indicarían las cifras sin corregir por inflación, pero en términos históricos los fichajes han tendido a encarecerse, lo que indica algo más o menos evidente, que el fútbol mueve cada vez más dinero.

El primer factor para explicar esa tendencia es, sencillamente, la opulencia europea. Después de la Segunda Guerra Mundial el continente vivió varias décadas de enorme crecimiento, la renta per capita se triplicó, y los europeos tuvimos más dinero para gastar en pasatiempos. (Sí, el fútbol es un pasatiempo).

Otro factor que explica la riqueza creciente en el fútbol tiene que ver con la globalización. Paulatinamente, las ligas europeas han dejado de ser fenómenos nacionales para convertirse en eventos a nivel mundial. Sabemos que la globalización trae beneficios, pero también que tiende a ensanchar las desigualdades entre grupos con distintas habilidades. Si antes cada país tenía sus estrellas deportivas, y por tanto había centenares de ellas repartidas en el mundo, hoy todos los deportistas compiten por ser estrellas globales. El premio es ahora absurdamente más grande, pero unos pocos escogidos se lo llevan todo.

Esas estrellas del mundo globalizado, sean futbolistas, músicos, ejecutivos, diseñadores, intelectuales, ingenieros, abogados o guionistas, generan (o pueden generar) unos retornos económicos brutales (e inéditos) porque sus trabajo influye en millones de personas. Por eso la globalización está detrás de la emergencia de una nueva clase de trabajadores, los asalariados ricos, de los que los futbolistas son un ejemplo arquetípico. El precio disparatado de sus traspasos es la prueba.

Rugby y fútbol: un vano ejercicio de ética comparada

Rugby y fútbol: un vano ejercicio de ética comparada Hristo Stoichkov: “No sé si el Barça entonces tenía complejos, sé que llegué yo y no tuvo más”

Hristo Stoichkov: “No sé si el Barça entonces tenía complejos, sé que llegué yo y no tuvo más” Fútbol y fascismo: los mundiales de Mussolini y Hitler

Fútbol y fascismo: los mundiales de Mussolini y Hitler Vicente del Bosque: “El Real Madrid no me debe nada”

Vicente del Bosque: “El Real Madrid no me debe nada” Diez partidos en los que Cruyff se jugó el despido (I)

Diez partidos en los que Cruyff se jugó el despido (I) Tote: «Raúl, estando en la cantera, nos dijo que estaba cagado porque pensaba que lo echaban»

Tote: «Raúl, estando en la cantera, nos dijo que estaba cagado porque pensaba que lo echaban»Playa de Copacabana, Río de Janeiro, finales de julio. Dos millones de personas atestan el arenal más famoso del mundo. Durante cuatro horas, la multitud contempla con devoción el escenario levantado al final de la playa. Allá encima, un argentino declama arengando a la masa, como un entrenador hace con sus jugadores en la previa de un partido: «A la mayoría de ustedes les gusta el deporte. Aquí en Brasil, como en otros países, el fútbol es pasión nacional. ¿Sí o no? Muy bien, ¿y qué hace un jugador cuando se le llama para formar parte de un equipo? Tiene que entrenarse mucho. Sudar la camiseta. Pateen para adelante, juéguenla adelante siempre. No balconeen la vida». Ovación de gala.

Aunque parezca ficción, sucedió. Fue en la Jornada Mundial de la Juventud. Y la charla era una homilía. Su autor, el papa. De hecho, es uno de los sermones más celebrados de su pontificado. Como se sabe, Francisco es futbolero como cualquier argentino de a pie, pero hasta ahora es el único que se ha permitido dar lecciones de vida —y fútbol— a micro abierto en la mismísima casa del archirrival deportivo. Teniendo en cuenta que el lenguaje en Argentina parece a veces la fiesta de exaltación del símil futbolístico, la invitación a sacarle partido publicitario parecía evidente. Y así fue: el canal de televisión deportivo de referencia en Argentina se llevó el material y lo tricotó a conciencia para hacernos palpitar ante el cercano Mundial y para recordarnos que en la publicidad, como en el fútbol, lo más difícil es hacerlo fácil.

Los argentinos explotan como nadie la piel de gallina y el lagrimal tembloroso cuando se trata de inflamar el patriotismo futbolero, sobre todo al acercarse el Mundial. Enfrente tienen un digno oponente, Brasil. Entre los dos juegan un particular clásico, único en el mundo. Futbolístico sí, pero también publicitario y mercadológico. Doctores tiene la iglesia y creativos la publicidad y el marketing para estudiarlo a fondo desde lo académico, no será aquí donde se haga, pero para el profano resulta evidente que el atracón de anuncios ayuda aún más a hacer del Mundial un caramelo comercialmente democrático, un producto digerible para la señora y el caballero, la niña y el niño. Porque, no nos engañemos, por mucho que se empeñen, entre Mundial y Mundial solo queda una porción del orbe, gigante pero diferenciada, con resabios sectarios, capaz de acreditar aguantaderas suficientes para pimplarse Cardiffs cities, Catanias y Hoffenheims, ligas, copas del rey, Champions y amistosos de verano. Todas son respetabilísimas opciones, pero al final hacen del fútbol una sucesión de infumables engendros televisados por decreto, de lunes a lunes y por la gracia de Dios. Esto es, del dinero. Ahí entra la demanda, la oferta, el peculio por tanto y, detrás de toda la tramoya, la mano que mece la cuna. La llaman FIFA y, en su afán estandarizador y mercantilizador del fútbol ha terminado por ordeñar el Mundial, la vaca de las tetas de oro, hasta el extremo. De tal modo que parece que el Mundial anterior no se terminó de ir y ya llega el siguiente. Viene al caso esto porque el anuncio del papa en Copacabana se estrenó casi a la par que el sorteo del Campeonato del Mundo, a seis meses de la inauguración del campeonato. Tal es el poder —y el rechazo, también— que causa la FIFA, esa mezcla entre un pulpo mastodóntico de mil tentáculos y una major del entretenimiento, que las redes tardaron solo unas horas en hacer aflorar vídeos virales a cada cual más imaginativo sobre una hipotética manipulación del sorteo. Pero unos días antes una agencia brasileña había puesto al servicio de uno de los patrocinadores de la selección —oh, un banco— otra ingeniosa idea: recrear por adelantado el sorteo usando incluso dobles de los verdaderos sacabolas para dejar en la mente del espectador un mensaje bélico: el mundo le tiene miedo al pentacampeón. Táctica vieja, resultados asegurados.

No hace falta sentarse a elaborar teoremas, es simple: queremos lo nuestro, apelamos al sentimiento de pertenencia, cimiento del nacionalismo, y vendemos. La publicidad se toma licencias aparentemente inofensivas en origen pero termina retratando las especificidades sociopolíticas de cada país. En el caso de Argentina son enrevesadas y de complejo análisis. Aunque al final nos remiten a una tríada básica: televisión, banco y cerveza. Ellos son los reyes de la propaganda, sobre todo al llegar el Mundial En el anuncio que inunda estos días las pantallas, la cervecera va al grano. Invita —conmina— a los futboleros a sacarse los colores extranjeros. Se pone literalmente la camiseta.

En la demanda por un amor a los colores en vez de a los modelos importados, que diría Rubén Blades, los brasileños avanzan desde otro ángulo: si los argentinos recurren al papa, ellos al demonio. Futbolístico, entiéndase. Que para los que llegan a cuarenta o ya los pasan responde al nombre de Paulo Rossi, el Carrasco (verdugo), que borró con sus tres goles a «la mejor selección de todos los tiempos» en la tragedia de Sarriá. Ahora lo usan de reclamo publicitario junto al otro flagelo ilustre de la verde-amarela, el mismísimo Zinedine Zidane.

La suma futbolista+hincha+tarjeta de crédito puede provocar náuseas a los amantes del fútbol tradicional, que son muchos más de lo que se pretende, pero hay otros anuncios más sutiles. Los que hacen protagonista a los aficionados como tribu. En Argentina queda claro que en los meses previos al Mundial la publicidad es hincha de su hinchada. Y no es para menos. Porque las características liturgias, repetidas —cada día más— en las canchas del mundo, dan pie a anuncios memorables. Historias embutidas en aproximadamente un minuto de las que se puede hacer un gran top ten: comienza el recopilado con una revisión de la memoria que nos remite a la inmortal final del 78 (la de los papelitos) sin citarla. Es un anuncio de la compañía telefónica Personal ambientado en la Alemania del 2006. Continúa con una apología del bracito acompasado clásico de los argentinos en una serie de publicidades animistas de Coca-Cola. Luego Quilmes saca provecho al himno, o más bien a su introducción instrumental, que es lo que se suele escuchar en los mundiales. Más propensos a la lágrima épica son los anuncios de TyC Sports. Antes del Mundial de Alemania dejaban claro que el fútbol y su gente eran un bien exportable de garantía. Obviamente, hay quien le saca partido a la mufa (gafe) y a las innumerables cábalas (supersticiones) que adornan el fútbol argentino: la telefónica Claro lo hizo en la Copa América de 2011, y hasta se atreven a poner en boca de Dios la responsabilidad de lo que le pasa a la albiceleste en los mundiales. Quilmes, claro. Con Maradona por delante arranca también un anuncio con un tema emblemático de Attaque 77 que habla de amor y arrepentimiento. También hay cierto narcisismo revestido de autocrítica. De nuevo TyC y su celebrado anuncio de 2011 en el que un extranjero con acento entre mexicano y chileno hace un stand up a base de chistes sobre argentinos —convenientemente contestados en imágenes futboleras—. Porque también aparece la pelotita. De hecho, de esos diez anuncios solo hay uno netamente futbolístico, aunque editadísimo y con música calamaresca y letra ad hoc, sobre la historia del fútbol, del taquito y la gambeta prehistóricos a los sinsabores actuales pasando, como no, por Diego Armando Maradona.

Si ha visto la recopilación, habrá comprobado que hay marcas de todo tipo, aunque no las tiene por qué conocer: Personal (italiana), Claro (mexicana) y Quilmes (belga-brasileña). Sí. Desde 2006 la cerveza de bandera argentina es de capital rival. Pero siente los colores blanco y celeste. O eso dicen sus anuncios.

La publicidad, que se nutre de lo simbólico, lleva el clásico futbolístico a la paradoja. ¿Qué importa quién es el dueño de nuestra cerveza si se pone la camiseta? El capitalismo barre con todo y lo conduce por caminos tan estrechos como retorcidos: Argentina y Brasil juntos. Lo curioso es que, aunque comparten frontera y éxito futbolístico, son tan diferentes y aparentan conocerse tan poco que raya en lo grimoso. En el manual del tópico, para los argentinos el brasileño es un tipo con la sonrisa de oreja a oreja que dedica su vida a sambar, más negro que el betún y con un marcadísimo acento cuando intenta chapurrear español, cuando no portuñol. Mientras, la imagen del argentino para los brasileños es un fulano con greñas siempre ataviado con la camiseta argentina mientras hace asados y menea los brazos sin parar. Y así, claro, aparecen representados en la publicidad, fiel reflejo de las sociedades respectivas. Incluyen tics homófobos y xenófobos y guiños sexistas y violentos. Pero parece que lo políticamente correcto no triunfó (aún) en la publicidad futbolera sudamericana. En uno, aparecen cuatro argentinos que se transforman en brasileños, o algo así, al beber cerveza Skol, por cierto de los mismos propietarios que Quilmes, la todopoderosa Ab InBev. Y en otro un argentino sale del armario futbolístico y el padre le sacude semejante disparate hasta que lo encuentra leyendo el periódico deportivo del país.

La publicidad se recrea en el tópico y le da una vuelta. En cada país con su estilo: en Brasil hacen vestir al ídolo máximo argentino, Maradona, la camiseta del rival, mientras en Argentina reivindican al que vive en terreno enemigo, Tévez en el Corinthians de 2005, y lo convierten en pica en Flandes.

Tanto se ahonda en el sentimiento, en lo intangible pero infalible en el marketing, que se termina haciendo patria sin saber y por otros motivos. Incluso fuera del fútbol. Hay una marca de whisky (sí, escocesa-inglesa), que sacó provecho de un eslogan/sambenito clásico que pesa sobre Brasil, «o gigante adormecido». Con eso —y muchos efectos visuales— sobró para construir un hit. Y, sin querer, sirvió para darle una portada audiovisual potente para las redes a algunas convocatorias de las protestas multitudinarias del último año. Fueron manifestaciones contra todo, porque de repente Brasil, un país continental donde todo parecía impune, pareció despertar, como sugiere el anuncio. Lo que dudamos es que sea por la misma razón en la que se basaron los creativos de Johnnie Walker para llamar al corazón de los brasileños.

Foto de portada: Andre Kiwitz (CC)

El hombre con el que nadie contaba: cuando Caniggia y Maradona devolvieron a Brasil a la adolescencia

El hombre con el que nadie contaba: cuando Caniggia y Maradona devolvieron a Brasil a la adolescencia Rubén Uría: O glorioso Pé

Rubén Uría: O glorioso Pé Sarrià, 5 de julio de 1982: 30 años de luto son demasiados

Sarrià, 5 de julio de 1982: 30 años de luto son demasiados Romario, retrato de un futbolista excesivo

Romario, retrato de un futbolista excesivo Una comparación imposible e indeseable: ¿Messi o Maradona?

Una comparación imposible e indeseable: ¿Messi o Maradona? El retorno soñado de O Fenômeno

El retorno soñado de O Fenômeno

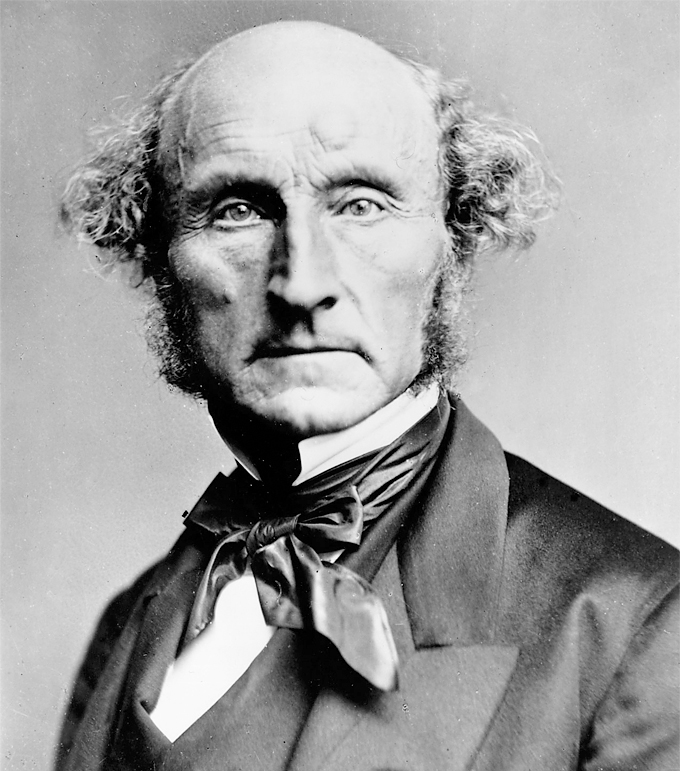

John Stuart Mill c. 1870. Fotografía: London Stereoscopic Company / Hulton Archive (DP).

¿Puede haber democracia si el pueblo no está educado para salvaguardarla? ¿Es necesario que los gobiernos promuevan la formación moral de su ciudadanía? ¿Por qué es importante la libertad en un régimen democrático? ¿Y cómo se combina eso con un sistema representativo, donde solo unos pocos nos gobiernan? Algunas de estas preguntas las hemos discutido en nuestro país en varias ocasiones. Las primeras dos las tratamos cada vez que tenemos algún tipo de reforma en la ley de educación y nos planteamos cuál debería ser la relación del Estado con la educación. Tanto izquierda como derecha son militantes en esta cuestión —recuérdese la polémica sobre Educación para la Ciudadanía—. Las segundas dos preguntas, más genéricas, tocan el tradicional debate entre los fundamentos liberales y democráticos o de autogobierno en una sociedad.

John Stuart Mill (1806-1873) fue uno de los primeros pensadores en tratar estos asuntos. Pensador precoz, político liberal, filósofo y escritor, fue una de las mentes más preclaras de su tiempo. Evolucionando desde el utilitarismo clásico hacia una revisión «perfeccionista» del mismo, Stuart Mill ofrece interesantes respuestas a los dilemas clásicos sobre el buen gobierno y la representación. Respuestas que han tenido una gran influencia en la teoría política posterior y que edificaron una concepción del ser humano como un ser capaz de conseguir un desarrollo armónico sobre la base de una sociedad libre y educada. En este artículo os ofrezco un repaso por algunos de los puntales de su pensamiento y de su concepción de la democracia. Para un lector atento no será difícil ver como muchas de sus ideas todavía imperan y se discuten, aunque sea implíticamente, en el debate político.

El fin de la igualdad del placer

Una de las primeras contribuciones de Mill al pensamiento político fue la revisión del utilitarismo plateada por Jeremy Bentham. El hecho que más le preocupaba al pensador inglés era era que el utilitarismo adoptaba una visión muy baja de la vida humana. Bentham concibía al hombre como un ser susceptible de placeres y dolores y que se movía en parte por las distintas formas de su propio interés y por las pasiones, en parte por simpatías y antipatías. Sin embargo, para Mill esto no distinguía una vida apropiada para animales o para los hombres. En respuesta a esto, Mill introdujo una distinción cualitativa entre los placeres. Algunos placeres, ante todo los mentales y espirituales (las artes, la filosofía…), pasaron a ser superiores en sí mismos a los placeres del cuerpo. De esta manera la felicidad no solo requeriría una vida de placer sin dolor, sino también el logro de los placeres superiores, aun a costa de dolor y del sacrificio de los placeres inferiores.

Para Mill la existencia de placeres diferenciables proviene de que el ser humano tiene valores que son en sí mismos superiores, justo lo que llevaba a un tipo de placer intrínsecamente mejor. Por lo tanto, como sintetizó él mismo: «Es mejor ser Sócrates insatisfecho que un cerdo satisfecho». Una distinción importante por las tres implicaciones que tiene para su pensamiento político.

En primer lugar, la diferenciación de placeres está relacionada con su teoría del progreso humano. Una sociedad en que el pueblo busca los goces superiores está más avanzada en su civilización. De este modo, la promoción de la búsqueda de los placeres superiores es al mismo tiempo la promoción del avance de la sociedad. En segundo lugar, el cultivo de los placeres superiores requiere libertad social, de modo que solo una sociedad libre puede ser realmente civilizada. Finalmente, los hombres pueden vivir unidos de manera más justa en la medida en que busquen los placeres superiores y no los inferiores.

Esto es un cambio relevante respecto al núcleo del utilitarismo. Pese a que su esencia se mantiene, ya que considera que son correctas aquellas acciones, individuales o sociales, que producen la mayor felicidad del mayor número, sus cimientos han sido modificados. Así el problema de identificar el buen gobierno queda resuelto; el mejor gobierno será aquel que sea más «progresista», que más promocione esos placeres superiores estrictamente humanos. Igual que los rasgos de carácter personal son más plenos así, los mismos rasgos son necesarios para alcanzar la mejor forma de organización política.

No debería olvidarse que el utilitarismo clásico, con la asunción de que es igual de valioso el placer que se deriva de leer un libro que de ver un partido de fútbol, tiene un radical fundamento democrático. Si todos los placeres pesan igual, todos los intereses deben contar lo mismo (los utilitaristas clásicos fueron los primeros en pedir sufragio universal). Sin embargo, para Stuart Mill el gobierno no solo existe para producir el máximo de ese tipo de placer que prefieran sus ciudadanos. Ahora el gobierno tiene la responsabilidad de educar a sus ciudadanos de modo que busquen los placeres más elevados. La educación moral es, por tanto, una de las responsabilidades de la buena sociedad.

Para Stuart Mill el individuo es anterior al Estado, en la buena tradición del liberalismo contractualista. Sin embargo, lo anterior no es el individuo tal como es ahora, sino el individuo como puede llegar a ser con una educación apropiada en la sociedad bien organizada. Esto no significa que Mill considerase una pauta de vida humana que debiera servir de modelo para todos los hombres. Para él había una gran variedad de potenciales en el hombre y la sociedad debe propiciar las condiciones en que cada quien pueda desarrollar sus talentos especiales, poniéndolos a disposición de la comunidad. Sin embargo, el mejor modo en que el hombre podrá hacerlo será si cuenta con la oportunidad de emplearlos activamente. De ahí que la libertad sea el prerrequisito irrenunciable de una sociedad avanzada.

Un ensayo sobre la libertad

El famoso tratado Sobre la libertad fue concebido como una protesta contra el moralismo de la Inglaterra victoriana. En su obra más importante Stuart Mill trató de defender una concepción de la vida política caracterizada por la libertad individual, con un gobierno más responsable y una administración eficiente, libre de prácticas corruptas.

Como casi todos los liberales de la época, Stuart Mill veía muchos peligros en las nuevas tendencias democráticas propias de la sociedad del siglo XIX, en especial la conocida como tiranía de las mayorías. Un temor que no se dirigía tanto al uso coercitivo del aparato estatal como a la coerción de la opinión pública que, dominada por el prejuicio y la costumbre, podía ser claramente intolerante con comportamientos de carácter disidente, excéntrico o simplemente diferente. De ahí que su preocupación fundamental fuera conciliar la participación de todos en el gobierno con el temor de que las masas carentes de la información necesaria para el buen gobierno utilizaran el poder para sus propios intereses.

Stuart Mill concebía la política democrática como un mecanismo fundamental para el desarrollo moral de los individuos y creía que la participación política, junto a una educación adecuada, era esencial para la formación de buenos ciudadanos. De no ser así, el poder administrativo se extendería progresivamente y los ciudadanos, carentes de información, serían cada vez menos capaces de controlar a los poderosos. Una verdadera democracia parecía ser un buen mecanismo para contrarrestar la burocracia, evitar la rutina organizativa y defender la libertad individual.

En el ensayo sobre la libertad Mill establece como nota definitoria del concepto de libertad la «individualidad». Realizar la individualidad es desarrollar todas las capacidades que cada uno tiene y para que esta pueda desarrollarse requiere dos condiciones: libertad y variedad de situaciones.

Para él cultivar la individualidad es afirmar la posibilidad de ser diferente. Y esto lo quiere Mill tanto para las personas intelectualmente cultivadas como para las que no lo estén. Como se ha comentado antes, y pese a su distinción de los placeres, no encuentra ninguna razón para que todas las existencias deban estar cortadas por el mismo patrón. Individualidad es sinónimo de originalidad. Por eso Stuart Mill protesta constantemente contra el hecho de que las reglas legales y sociales estén demasiado a menudo determinadas puramente por lo que gusta y no gusta a la sociedad y señala que estos gustos muchas veces son irracionales o se fundan en la ignorancia. Individualidad se opone a mediocridad.

Para Mill esto supone asumir el valor de la tolerancia, la cual implica una cierta falta de respeto: tolero tus creencias a pesar de que sé perfectamente que son absurdas y no tienen sentido. Sin embargo, sin tolerancia desaparecen las bases de una crítica racional. Podemos discutir, atacar, rechazar, condenar con pasión; pero no podemos exterminar al oponente, ya que esto significaría destruir lo bueno y lo malo. Equivaldría al suicidio intelectual de toda la sociedad. Por eso Stuart Mill insiste en que el respeto escéptico para las opiniones de nuestros adversarios es preferible a la indiferencia o el cinismo

John Stuart Mill había sido formado bajo la tutela de su padre James Mill y de su preceptor Jeremy Bentham según los principios de la doctrina utilitarista, cuya idea central es que la bondad de una acción debe juzgarse en función de si tiende o no a procurar la felicidad para el mayor número de individuos. Sin embargo Mill, en lo que supuso un giro espectacular , pensaba que este principio, en ocasiones, se utilizaba para conculcar los derechos individuales en nombre del bien común, y de manera especial la libertad.

Por eso señaló que el único objeto que autoriza a los hombres individual o colectivamente a turbar la libertad de acción de cualquiera de sus semejantes es la propia defensa. Es decir, que la única razón legítima para usar la fuerza contra un miembro de una comunidad civilizada es la de impedirle perjudicar a otros. En insiste en que no es razón suficiente la del bien físico o moral de este individuo. No puede obligarse a un hombre a hacer o no hacer una cosa porque esto fuera mejor para él, porque esto le haría más feliz o porque en opinión de los demás esto sería más prudente o más justo. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y sobre su espíritu, el individuo es soberano.

Esta doctrina, el «principio del daño», como fundamento para la existencia de libertad y, por lo tanto, como prerrequisito de un buen gobierno.

The House of Commons, 1833, de George Hayter. Imagen: National Portrait Gallery (DP).

Las condiciones para el gobierno representativo

Stuart Mill empieza su tratado más extenso de filosofía política, las Consideraciones sobre el gobierno representativo, con la antigua pregunta de si el gobierno existe por naturaleza o por convención. Si el gobierno es del todo cuestión de convención, entonces las opciones son ilimitadas. Cualquier fórmula es posible. Si los gobiernos existen enteramente por naturaleza, entonces ninguna opción es posible. Ya viene prefijado.

Stuart Mill rechaza ambas posiciones y trata de mostrar el elemento de verdad que hay en cada una señalando tres condiciones que todo pueblo debe satisfacer para que un sistema particular de gobierno pueda triunfar. Primero, que el pueblo debe estar dispuesto a aceptarlo, segundo, dispuesto a hacer lo que sea necesario para mantenerlo en pie, y, finalmente, dispuesto a hacer lo que sea necesario para permitirle cumplir con su propósito. Las condiciones favorables al establecimiento y el mantenimiento de sistemas particulares de gobierno pueden ser resultado de la educación del pueblo; y dentro de los límites fijados por estas condiciones, la forma específica de gobierno será cosa de elección.

Aunque, como se ha comentado arriba, una prueba del buen gobierno es la medida en la que promueve la virtud y la inteligencia del pueblo mismo, la otra es la medida en que la maquinaria de gobierno aprovecha las buenas cualidades de la población. Por ello el fin del gobierno debería ser mejorar al pueblo mediante la educación y dar buen uso a las más altas cualidades que haya alcanzado.

Esto abre la discusión a una pega en su argumento: ¿No sería entonces mejor tener un despotismo benévolo, un rey-filósofo, en lugar de un gobierno representativo? Bastaría con tener a un hombre capaz y sabio al frente del gobierno para que educara al pueblo.

Después de considerar los beneficios que pueden derivarse del gobierno absoluto de un individuo intelectual y moralmente superior, Mill encuentra varios argumentos decisivos en su contra. Uno de ellos, que procede de la anterior teoría de Bentham: los derechos e intereses de cualquier persona solo están seguros contra su violación cuando se está dispuesto a defenderlos y se es capaz de hacerlo. Sin embargo, en un despotismo benévolo, los derechos de los hombres, aquellas limitaciones al poder, no están seguras porque dependen de la garantía del tirano.

Aunque unos déspotas específicos en algunos casos puedan proteger estos derechos, siendo como es la naturaleza humana no se puede confiar demasiado en el despotismo. Este argumento es apoyado por los testimonios históricos, los cuales nos muestran que los pueblos libres han prosperado más que los pueblos que vivieron bajo despotismos.

El otro argumento llega hasta la raíz de distintivo en la teoría de Stuart Mill. El despotismo exige obediencia de parte del cuerpo ciudadano, es decir, pasividad. Sin embargo, la excelencia intelectual, práctica y moral, los más altos objetivos que el Estado debe esforzarse por cultivar entre sus ciudadanos, son producto de un carácter activo. Por consiguiente, el gobierno popular es la constitución ideal por dos razones: protege los derechos de los individuos, y promueve su supremo desarrollo moral e intelectual.

Pero además, para Stuart Mill el gobierno representativo no solo es la constitución mejor; es que es la única forma de gobierno que puede establecerse en el mundo moderno. Eso sí, Mill incidió en que en todo caso es condicional a un grado de madurez que haga posible esta forma de autogobierno. Donde el pueblo aún tiene «alguna lección que aprender», otra forma de gobierno podría ser más apropiada. Por ejemplo, podrá aprender la obediencia más fácilmente de un caudillo militar o de un rey que pueda enseñarle a superar ese espíritu local que permite que haya una autoridad central. Omitiendo defectos como estos (que Mill consideraba que no eran problema en la Inglaterra de su época) un gobierno representativo constituido en su debida forma sería el que más ayudara al pueblo a lograr el avance hacia la siguiente etapa de la sociedad.

Gobierno, representación y participación

En términos generales, Stuart Mill abogaba por una democracia vigorosa que contrarrestase los peligros de un Estado sobredimensionado y excesivamente intervencionista. Solo la democracia podía contrarrestar a la burocracia, muy en la línea de lo que Weber diría a principios del siglo siguiente.

Según Mill la idea de la polis de la antigua Grecia no podía sostenerse en la sociedad moderna. La noción de autogobierno o gobierno de asambleas abiertas es (de acuerdo con la tradición liberal en su conjunto) impracticable para toda comunidad que exceda a una pequeña ciudad. Por encima de los pequeños números, los individuos no pueden participar más que en una porción muy pequeña de los asuntos públicos. Además existen límites geográficos y físicos obvios al momento y el lugar en que las personas pueden reunirse. Estos son límites difíciles de superar en una comunidad pequeña y en una grande directamente son irresolubles.

Los problemas que plantea la regulación en un país densamente poblado son complejísimos para cualquier sistema de democracia directa. Más aún, cuando el gobierno es el gobierno de todos los ciudadanos existe el constante peligro de que los más sabios y experimentados sean eclipsados por la falta de sabiduría, habilidad y experiencia de la mayoría. Esta última puede contrarrestarse poco a poco con la experiencia en los asuntos públicos (votaciones, servicios judiciales, participación extensa en el gobierno local) pero solo hasta cierto punto. Por lo tanto, la forma de gobierno ideal en las condiciones modernas comprende un sistema democrático representativo, en el que el pueblo ejerza, a través de diputados periódicamente elegidos por él, el poder de control último.

Un sistema representativo, junto con la libertad de expresión, de prensa y de reunión, tiene ventajas claras. Proporciona un mecanismo mediante el cual los poderes centrales pueden ser observados y controlados, establece un foro (parlamento) que actúa como perro guardián de la libertad y como centro de la razón y el debate o se aprovecha a través de la competición electoral de las cualidades de liderazgo con intelecto para el máximo beneficio de todos. Mill argumentaba que no existía una alternativa deseable a la democracia representativa, a pesar de que era consciente de algunos de sus costes.

Sin embargo, en el fondo Stuart Mill confiaba extraordinariamente poco en el juicio del electorado y de los elegidos. Si bien defendía que el sufragio universal era esencial, recomendó un sistema complejo de voto plural, con el fin de que las masas, la clase trabajadora, no tuvieran la oportunidad de someter el orden político a lo que simplemente denominaba ignorancia.

Dado que los individuos tienen capacidades muy distintas y solo unos pocos han desarrollado sus plenas capacidades, ¿no sería conveniente que algunos ciudadanos tuvieran más influencia en el gobierno que otros? Por desgracia para la lógica de su argumento, así pensaba Mill. Todos los adultos debían tener un voto pero los más sabios y con más talento debían tener más votos que los ignorantes. Mill tomó el estatus ocupacional como una guía aproximada para la asignación de los votos y ajustó consecuentemente su concepción de la democracia: aquellos con más conocimientos y habilidad (que por casualidad se correspondían con los trabajos mejor pagados y más privilegiados) no podían perder en las elecciones ante los menos capacitados, es decir, las clases trabajadoras.

Pero para evitar el gobierno de las clases operativas y, en ese sentido, el gobierno egoísta de las clases propietarias no bastaba tan solo un sistema de voto; era preciso también garantizar la pericia en el gobierno. ¿Cómo podía garantizarse esto? Para él hay una distinción radical entre controlar los asuntos del gobierno y gobernar realmente. Las cuestiones de gobierno requieren un trabajo especializado. Cuanto más se entrometa el electorado en este asunto, y cuantos más diputados y cuerpos representativos interfieran en la administración diaria, mayores serán los riesgos de minar la eficiencia.

El parlamento debía nombrar individuos para los puestos ejecutivos; debe servir como el foro para la articulación de las necesidades y de las demandas, y para el desarrollo de la discusión y la crítica; debe actuar como el sello último de aprobación o consentimiento nacional. Ahora bien, el parlamento no debe administrar o redactar los detalles de la legislación, ya que no tiene competencia en este dominio.

La democracia representativa, entendida así, podría combinar la responsabilidad con la profesionalidad y la pericia; puede combinar las ventajas del gobierno burocrático, sin sus desventajas. Estas últimas se contrarrestan con la vitalidad inyectada en el gobierno por la democracia. Mill valoraba tanto la democracia como el gobierno especializado, y creía firmemente que uno era condición del otro: ninguno podía alcanzarse independientemente. Lograr el equilibrio entre ellos era, pensaba, una de las cuestiones más difíciles, complicadas y centrales del arte de gobernar.

Niños a la espera de ser alimentados en la Wood Street Mission de Manchester c. 1900 (DP).

La visión de Stuart Mill

John Stuart Mill trató de combinar argumentos favorables a la democracia con argumentos a favor de la protección de las minorías. Si bien era extremadamente crítico con las grandes desigualdades de renta, riqueza y poder (reconocía, especialmente en sus últimos escritos, que impedían el pleno desarrollo de la mayoría de los seres humanos y especialmente de las clases trabajadoras), ello choca con algunos de los argumentos que maneja sobre la igualdad política y social.

De hecho, su postura es una forma de «elitismo educacional» puesto que trata de justificar una posición privilegiada para aquellos con conocimientos y formación. En ese sentido se parece mucho a una revisión moderna de los filósofos-reyes. Asigna el papel del liderazgo político en la sociedad a una clase de intelectuales, que, en el sistema de reparto de votos de Mill, tendrían un poder electoral considerable. Y eso que llega a esta postura a través de su énfasis en la importancia de la educación como una fuerza clave de la libertad y la emancipación.

Por eso el pensamiento de Stuart Mill me ofrece un juicio contradictorio. Es una postura plenamente comprometida con el desarrollo moral de todos los individuos, pero que al mismo tiempo justifica desigualdades importantes con el fin de que los educadores estén en situación de educar a los ignorantes. Por lo tanto presenta algunos de los argumentos importantes a favor del Estado democrático, los cuales merecen la pena, pero habría que tomar más distancia con las propuestas prácticas que sugiere, las cuales en la práctica impedirían su realización.

En segundo lugar, en los argumentos sobre la economía política de libre mercado y la mínima interferencia del Estado se adelantan los principios del liberalismo económico clásico. De acuerdo con esta postura, el sistema legal debería maximizar la libertad de los ciudadanos —fundamentalmente, asegurar su propiedad y el funcionamiento de la economía— de tal forma que estos puedan perseguir libres de impedimentos los fines elegidos por ellos. Para él, la vigorosa protección de la libertad individual permite a los más dotados (los más capaces) prosperar, y garantiza un nivel de libertad política y económica que, a largo plazo, beneficia a todos.

En tercer lugar, si bien Mill, a lo largo de casi toda su vida, se mantuvo firme en la opinión de que el Estado liberal debía ser neutral (los individuos debían ser tan libres como fuera posible), algunas de sus ideas pueden desarrollarse para justificar una visión de la política reformista o intervencionista. El estado democrático liberal de Mill tiene asignado un papel activo en la protección de los derechos de los individuos a través de la creación de leyes diseñadas para proteger a grupos como las minorías étnicas y para realzar la posición de la mujer. Por ejemplo, su obra El sometimiento de la mujer fue militantemente feminista.

Además, si tomamos en serio el principio de libertad de Mill, si se exploran aquellos casos en los que estaría justificado intervenir políticamente para evitar el perjuicio a otros, hay una tensión fuerte con su concepción del libre mercado. La salud y la seguridad laboral, el mantenimiento de la salud general y la protección frente a la pobreza (de hecho, todas las áreas de preocupación del estado de bienestar después de la Segunda Guerra Mundial) podrían incluirse dentro de la esfera legítima de acción estatal para evitar el perjuicio.

Así, no hay duda de que Stuart Mill ofrece algunas de las bases tanto del pensamiento elitista intelectual como del fundamento del intervencionismo social en una obra tan rica como, en algunas partes, contradictoria.