Anatomically correct, Newhouse books

Los desafíos económicos relacionados con la superación de la crisis y los de seguridad derivados del desafío de Putin a Occidente en Ucrania y de China a sus vecinos por el control y recursos de los mares de China Oriental y Meridional están alterando el paradigma internacional surgido del final de la Guerra Fría. En los últimos 15 años, el modelo de crecimiento de la economía internacional se ha caracterizado por la transformación de algunas potencias emergentes (China, India, en menor medida Brasil, Sudáfrica, Turquía) en grandes fábricas de producción y exportación de bienes a países desarrollados. Pero China, India y Turquía tienen que importar volúmenes sustanciales de hidrocarburos y materias primas de otros países emergentes para propulsar sus aparatos productivos y satisfacer los deseos de sus nuevas clases medias. Se ha invertido el modelo que prevaleció desde el inicio de la Revolución Industrial hasta 1945, durante el cual Europa y EE UU exportaban bienes industriales y de consumo con materias primas y energía procedentes de países en vías de desarrollo. Pero el modelo de los BRICS y otros emergentes convertidos en grandes fábricas se está agotando.

(Los siguientes consejos son insignificantes y no los necesita en absoluto)

1. Ríase con la boca abierta. Reflexione un poco, eche la vista atrás y dígame que no es para reírse: el anuncio de la Lotería, el de Campofrío; el ministro del Interior encomendándose a la Virgen; el ministro de Justicia encomendándose a la Virgen; la ministra de Trabajo encomendándose a la Virgen; los de UGT comiendo gambas y falsificando maletines en China; un señor del PSOE —que estaba presente cuando metían a los animales en el Arca— hablando de «renovación»; un político del PP haciéndose fotografías con los cojones de un ciervo en la cabeza; más señores del PP haciéndose fotos brazo en alto (en la clásica posición de «¡taxi!»); eurodiputados votando en contra de volar en turista (¿ven como no es tan difícil lograr el consenso en política?); diputados del PNV y CIU votando junto al PP una ley que permite que los guardias de seguridad de Zara e Intimissimi (o los de Desigual) investiguen altercados callejeros, le registren, le identifiquen y le den dos hostias (si es menester); banderas, banderas y más banderas; gente que se llaman «nazis» los unos a los otros día sí y día también; tertulianos expertos en actividades sísmicas, radiactividad, política, orquestas de verbena, Paquirrín, niños muertos y agricultura agropecuaria; princesas del pueblo; Jorge Javier Vázquez, el sexo oral y el herpes delatador; la voz (?) de Cristobal Montoro; el axioma: «yo no he escrito este tuit, alguien ha hackeado mi cuenta; pido disculpas y despediré inmediatamente al CM»; los papeles (falsos) sobre la violencia doméstica de Toni Cantó; «No pensamos subir la luz»; Ana Mato comprando confeti con el Jaguar de su marido, pensando que era un utilitario; el poni (falso) de Barcenas; los yogures con trozos de fruta; Ana Botella; «No listen the ask»; España.

2. Lea un poco, aunque sean las etiquetas del Súper. Así no comprará más pan Bimbo caducado. Lleve siempre un libro encima: 1) le ayudará a evitar conversaciones indeseadas; 2) le conferirá un aura de intelectual (procure que no sea la biografía de Zapatero); 3) sentirá usted que posee algo; 4) en caso de emergencia siempre puede leerlo.

Huya de los aparatejos electrónicos, cómprese un libro de verdad, aunque sea de bolsillo. Piense que con un libro se puede ligar muchísimo, pero cuidado no vaya a parecer usted un psicópata. Sabe aquello que dicen: «si ligas, te lleva a su casa y no tiene libros, no te lo folles». Bueno, es uno de los consejos más inútiles jamás oídos, cuando alguien que te gusta te mete la lengua en la boca lo último que piensas es «mierda, ¿dónde estará la librería?». Eso sí, cuando acabe usted la faena suelte un: «joder, pues ahora no sabes lo que me apetecería leer un buen libro». Que se den por enterados y en cuanto salgan por la puerta vayan a una librería y gástense cinco euros en libros al peso. Toda ayuda es poca para el sector. Recuerde aquella frase de Cassano, el exfutbolista del Real Madrid, cuando presentó el segundo tomo de su libro de memorias: «Soy el único tipo que ha escrito más libros de los que ha leído».

3. Hable con desconocidos (salte al consejo cuatro si no es mayor de edad). Los desconocidos son una gran fuente de sabiduría, especialmente si uno los conoce en bares a altas horas de la noche. Lleve siempre su bloc de notas, pero tenga en cuenta que si oye a alguien por teléfono a las dos de la mañana diciendo «oye, José, tráeme dos ensaimadas» sepa que probablemente el sujeto no esté llamando a ninguna pastelería sino que esté hablando de DROGA con un TRAFICANTE.

Pagar una ronda es siempre una gran manera de hacer amigos: si no se lo puede permitir es mejor que no lo haga, a menos que tenga una ruta de escape clara y despejada. Huya de su ordenada vida social y métase en líos, haga preguntas incómodas y trate de destacar como sea. Enseñe a esos pardillos cómo se baila el verdadero breakdance, el del Bronx. En general, los colectivos reaccionan muy bien a las excentricidades, así que es bastante probable que se convierta en alguien popular, amado y respetado, como Bimba Bosé o Cayo Lara. Cuando haya alcanzado ese estatus puede abrir un blog, una cuenta de Instagram o de Twitter. Piense que las mujeres sin tabúes, los machos de verdad e iFilosofía son estrellas en ciernes y que si no puede usted ser popular en la vida real siempre le quedarán las redes sociales. Y recuerde: en Twitter puede ser usted el/la desconocido/a más popular del mundo. Y ES GRATIS.

4. Vaya a todas las reuniones de vecinos y haga propuestas absurdas. Por ejemplo, proponga (enfurecido) que un cura vaya rellano por rellano echando agua bendita porque se oyen voces y alguna vez hasta ha escuchado claramente el Ave Satanis de Jerry Goldsmith. Añada —murmurando y con la mirada perdida—: «Satán habita en esta comunidad». Mencione en voz muy alta a Iker Jiménez si es necesario. Las reuniones de vecinos son muy aburridas, estamos en 2014 y discutir sobre si se debe (o no) pintar la fachada es un auténtico coñazo. Es su hora de innovar y convertir su edificio en un delirante guirigay. Puede que al principio sus vecinos se lo reprochen pero al final acabarán dándole las gracias. Sepa (historia real) que en los bajos de mi edificio han abierto uno de esos clubes de fumadores de marihuana. Por la tarde, cuando el centro está a pleno rendimiento, la entrada del edificio se llena de una ligera neblina de olor familiar. Cada vez más vecinos se concentran en esa franja horaria en el hall, fingiendo que cogen sus cartas de los buzones. Que si la llave no encaja, que si hay un montón de propaganda, que si ahora no se cierra. Entre pitos y flautas un cuarto de hora aspirando vahos de marihuana. ¿El resultado? Ahora todos nos damos los buenos días y en la última reunión acabamos riéndonos de los putos hippies que van en bicicleta. Hasta el ruso que va peinado como si hubiera acabado de hacer el amor con un puma se rió. Supongo que se imaginaba pasándonos a todos a cuchillo y vendiendo nuestros cadáveres a un traficante de órganos de Sao Paulo. O igual era por lo de los hippies.

5. Si tiene un amigo gilipollas, ahora es el momento de dejarlo. Sí, todos tenemos uno de esos: el listillo, el comediante de medio pelo, el que le guiña el ojo a todo el mundo, el que hace cinco triatlones al mes. En 2014 líbrese de él. Confíeselo, ya no lo soporta más pero es usted buena persona y tiende a sentirse culpable y a mezclar eso con una extraña concepción de la responsabilidad. Por eso aunque no le llamen, sigue usted llamando, organizando cenas y fingiendo que le hace ilusión. Con un sencillo consejo puede usted empezar el año libre de polvo y paja: conviértase en un excéntrico. Cuando quede con su amigo, el gilipollas, háblele de lo mucho que le preocupa el tráfico de escabeche y la bajada cualitativa del semen de los monos de Sumatra. Cuando haya más personas presentes sea más discreto, tráigale una copa y dígale al oído: «Esta noche han entrado en España mil barriles de escabeche. Flipa». Se trata de minar su moral, convertirlo en un paranoico. Cuando él, finalmente, entre al trapo, finja que no sabe de qué le está hablando. Si lo hace usted bien en tres meses se producirá un cambio de roles: de repente el gilipollas será usted y tendrá la sartén por el mango. El poder que le dará su comportamiento errático e imprevisible puede ser encauzado como usted desee: o bien amargando hasta el agotamiento al objeto de su estrategia o bien creando un nuevo mito (el de usted) llevando la gilipollez a nuevas cotas. En este país encontrará mucha competencia, pero basta con perder todo tipo de coherencia, gritar para imponer sus argumentos y mostrarse orgulloso de su ignorancia para hacerse un hueco en la élite de este país. Quién sabe, puede ser que tratando de librarse de ese tipejo/eja que le amarga los días acabe usted pinchando con Paquirrín.

6. Invente excusas originales, mienta con elegancia. La verdad está sobrevalorada, todos lo sabemos. El ejemplo más clásico es cuando alguien a quien no le importamos un pito nos dice «¿cómo estás?». La respuesta de cortesía es «bien, gracias». Lo que deberíamos contestarle es «pues mal, ayer discutí con mi pareja, tenemos problemas de pasta, al niño le han pillado vendiendo heroína en el parque y la niña le ha arrancado los ojos al hámster. ¿Me puedes dejar mil euros?». Y la respuesta auténtica, la verdad: «¿Y a ti qué cojones te importa si no me conoces de nada?».

Sin embargo, mantenemos un nivel de mentira constante que nos impide vivir en plenitud. Por tanto, puestos a hacer trampas, hagámoslo con clase. Cuando lleguemos tarde a una cita de trabajo no busquemos excusas baratas (la imposibilidad de predecir los patrones de tráfico, lo mal que le ha sentado la comida precocinada de Mercadona, las horas de visita del señor del butano), sea valiente, atrévase con algo innovador: «Perdona que haya llegado tarde, el metro ha descarrilado, se ha incendiado y he tenido que sacar a las ochenta personas de los vagones mientras hacía fotos y las ponía en Instagram. Mi abrigo ardía y no podía respirar pero he salvado a mucha gente y soy un héroe». Su vida adquiriría una riqueza narrativa maravillosa y aunque es probable que su pareja le dejara, le despidieran del trabajo y la familia le repudiara y la sociedad le convirtiera en un paria, nadie podría dudar de su innegable talento para mentir y manipular, que al fin y al cabo, son formas abstractas de la verdad.

7. Vea cine en el cine. A menos que tenga una pantalla de ocho mil pulgadas. Entonces puede quedarse en casa.

8. Dedique más horas al sexo. Lo demás es problema suyo. Nada de niños, ni cadáveres, ni animales. Puede usted mantener relaciones sexuales con muebles si así lo desea. Chupe, huela, pellizque, lama y muerda. Y encienda la luz, coño.

9. Vaya a Bankia y pida un préstamo personal de diez millones de euros. Póngase su mejor traje (si no lo tiene, lo alquila), hágase con un maletín y diríjase a la oficina de Bankia más cercana (la reconocerá por los carteles con la cara de Heidi o Marco —hay que ser miserable para venderte algo con esos dos—) y pregunte por el director. Una vez en su despacho diga que necesita pedir un préstamo personal. El director sacará unos documentos y empezará a tomar notas. «Necesito diez millones de euros», le soltará usted. Verá como el hombre (o mujer) sufre un cambio sustancial de actitud. Usted aún no lo sabe pero él está valorando qué clase de persona tiene delante. «¿Para qué lo quiero? Putas y cocaína», añadirá antes de que él/ella tenga tiempo de preguntarle. (Si es usted mujer cambie putas por «gigolós» y «cocaína» por «MDMA» y tan ricamente). A partir de aquí los hechos se precipitarán. Él/ella le pedirá que se vaya de su despacho. Usted abrirá el maletín y sacará unos Intervius y dirá que tiene avales. Un señor de seguridad le agarrará por las axilas y es entonces cuando usted abandonará el banco haciendo aspavientos y levantando la voz. «¿Y mis putas? ¿Mi cocaína?» (versión femenina: «¿Mis gigolós? ¿mi MDMA?»). Una vez en la calle quéjese de las preferentes, busque el apoyo popular. Qué cojones, reivindíquese: estos ladrones nos han robado treinta mil kilos, así que usted quiere señoritas/itos de moral laxa y un par de kilos de droga, que se los den y punto. Eso sí, luego no sea tacaño e invite a los amigos/as. Si llama usted a Jot Down le darán mi teléfono: acuérdese también de mí.

10. Piense mal. Si modera usted las expectativas y piensa que todos/as los/as que le rodean son unos completos imbéciles verá que su vida se vuelve especialmente luminosa. Muchos/as le sorprenderán, puede que se enamore, que su vecino se revele como un tipo estupendo, que la cajera del Lidl le sonría en lugar de mirarle/la con cara de asco (Nota: este comentario debe estudiarse en un contexto humorístico y en ningún modo implica que todas las cajeras del Lidl miren a todos los clientes con cara de asco —aunque sí a algunos, especialmente los lunes—). Si es usted pesimista y no espera nada de nadie es posible que 2014 sea un año fantástico. Si por el contrario prefiere sonreír como un idiota y abrazar hasta a las farolas la humanidad le consumirá como las llamas del infierno y acabará en una habitación acolchada hablando con un amigo imaginario llamado Ismael. Desconfíe y sea feliz.

Vulgus veritatis pessimus interpres

Vulgus veritatis pessimus interpres Diez cosas que hacer antes de palmarla

Diez cosas que hacer antes de palmarla El bestialismo y sus monstruosos engendros

El bestialismo y sus monstruosos engendros  Manuel de Lorenzo: Manual del buen gafapasta; guía práctica para la conversión o el camuflaje

Manuel de Lorenzo: Manual del buen gafapasta; guía práctica para la conversión o el camuflaje El sexo en los tiempos de Mad Men

El sexo en los tiempos de Mad Men Cuando Harry se dio cuenta de que Sally fingía (y otros orgasmos)

Cuando Harry se dio cuenta de que Sally fingía (y otros orgasmos)Si vis pacem, para bellum

Cuando el marido de Isabelle Huppert, en Un asunto de mujeres (1988, Claude Chabrol), pregunta qué es lo que hace durante el día, a qué vienen esas visitas, tantas mujeres, algunas adineradas, otras no tanto; esta responde que se trata de un affaire de femmes. La ley del aborto, en cambio, parece ser un asunto de hombres, un asunto social, un asunto —casi— clerical. Pero no voy a empezar, digamos, desde arriba: volvamos a la película.

Francia está ocupada, años de la Segunda Guerra Mundial. La vecina de Marie Latour (Isabelle Huppert) quiere interrumpir su embarazo y le pide ayuda. Marie la ayuda, y pocos días después recibe su recompensa —un regalo sobre la mesa, en agradecimiento—. A partir de aquel momento, entre violaciones y maridos en el frente, muchas mujeres requieren las atenciones de Marie, que no duda en prestar sus servicios: se convierte en una experta de abortos clandestinos, usando solamente una sonda. De diferentes clases sociales y niveles económicos, las mujeres se acercan a Marie, que ve estabilizarse su economía y su estatus. Aunque todas las clientas piensan que se trata de algo inmoral y desagradable, los motivos que tienen cada una de ellas son válidos para Marie, que no se cuestiona nada en absoluto. De la misma manera que la joven de Cuatro meses, tres semanas, un día (2007, Cristian Mungiu) tampoco se plantea si está bien o está mal; lo único que le preocupa es que no puede ser, que no debe, que no lo desea. Basta. No necesitan nada más. Ni siquiera si ha pasado el tiempo que delimita la vida de la no vida, el crimen del no crimen. Gabita quiere abortar en una Rumanía prohibitiva, y busca su propia Marie Latour: alguien que no pregunta, que le facilita las cosas.

Entonces, bien: ¿prohibir el aborto, restringirlo, limitar la libertad de la mujer, sirve para que se aborte menos? No: sirve para que se aborte peor. Si de lo que se trata es de ponerlo más difícil, lo único que se consigue es que sea más mortal. Ni las mujeres de la Francia ocupada ni las adolescentes de la Rumanía comunista se plantean tener un hijo, lo único que buscan es la manera de deshacerse de la maternidad cuanto antes, y lo peor: como sea. Dentro de ese como sea están las condiciones lamentables y poco higiénicas en las que la mujer aborta, dentro de ese como sea se contempla la muerte.

Las satisfacciones de abortar

Ahora, analicemos: ¿alguien desearía algo tanto como para morir?, ¿ese algo puede estar prohibido tratándose de un derecho?, ¿qué vida nos preocupa y hasta dónde?, ¿quién pone los límites de lo sagrado? Vayamos a los extremos, para después volver a la normalidad y ver que, en cuanto al aborto o la maternidad, hay una línea muy poco definida entre dramatismo y sensatez. Porque no estamos hablando de algo placentero por lo que morir en caso extremo: el aborto, no nos olvidemos, por favor es muy importante que no nos olvidemos, es desagradable para la mujer —de todo menos placentero.

El aborto, abortar, será siempre la última opción para la mujer. A veces, cuando escuchamos a los políticos o a los antiabortistas o a la Iglesia hablar del aborto, parece que están hablando de algo que la mujer desea hacer, es una prioridad. No se trata de que el sexo no esté bien visto y la mujer se salte las normas para disfrutar de su cuerpo. Se trata de acabar, también, con una parte de ti misma. ¿Por qué la mujer iba a estar dispuesta a morir en un aborto ilegal y clandestino, por algo que no le va a reportar ni una sola satisfacción? Ni una sola, garantizado. ¿Por qué la mujer se empeñará en poder abortar —hay que marcar muy bien el verbo, PODER, porque no implica obligación— cuando el aborto es desagradable incluso en las condiciones higiénicas y médicas más favorables? ¿No será, señor ministro, que la mujer tiene motivos suficientes para arriesgarse y tomar una decisión así? ¿No será, señor ministro, que la mujer no necesita ser violada para no desear un hijo que, lamentablemente, ya tiene dentro de sí?

Pero no nos centremos en las medidas legales y los ministros que las toman: el tema del aborto, a medida que se trata, se va ramificando, se estira y se deforma en cuanto intentas acotarlo —es inabarcable. Olvidemos, por un momento, que la mujer tiene razones de peso para querer desprenderse de un feto. Olvidemos que existe la sociedad laica que no necesariamente se guía por los preceptos de la Iglesia. Pongamos que todos pensamos igual, que la vida es absolutamente sagrada y en todos los casos debe ser una prioridad. ¿Qué ocurre con las mujeres violadas? Que pueden abortar. Y ahora, señor ministro, dígame, qué culpa tiene la mujer de ser violada, y también qué culpa tiene ese hijo de ser fruto de una violación. Si la vida es sagrada y nos saltamos la ley del hombre ante un acto tan despreciable como la violación, ¿por qué permitimos que un inocente muera en el vientre de una madre inocente? ¿No sería más honesto, según lo sagrado, dar a luz a ese hijo y entregárselo a quien no pueda tener hijos? ¿Por qué matarlo, según la medida con la que se determina cuándo sí y cuándo no la mujer puede abortar?

No hay respuesta.

Manifestación en Madrid el 20 de diciembre de 2013 contra la nueva ley del aborto. Foto: Gabriel Pecot / laif / Cordon Press.

Nos sobran los motivos

He dicho que no me iba a poner tremendista, así que voy a recurrir a otra película: Revolutionary Road (2008, Sam Mendes). Basada en la novela de Richard Yates, esta otra historia nos ofrece un distinto punto de vista —el de una situación límite familiar: April (Kate Winslet) no tiene la vida que soñaba tener, Frank (Leonardo di Caprio) es infeliz e infiel—. Se han convertido en aquello de lo que huían y no se gustan: ni entre ellos ni individualmente. Viven acomodados en un barrio, con amigos acomodados en vidas acomodadas. Están desesperados, de esa desesperación que no se nota hasta que ha calado, de esa desesperación que muchos comprenden mejor que la Francia ocupada o la Rumanía comunista: la desesperación de vivir por debajo de las propias aspiraciones, un círculo vicioso por el que se avanza sin querer, asfixiante. Una desesperación silenciosa y, de todos modos, bastante soportable. Entonces, en estas condiciones aceptables pero decepcionantes, April se queda embarazada de un hijo que no desea, al que repudia, mientras Frank, que le ha sido infiel, la presiona para que confíe en él, en la familia, en la maternidad: en una felicidad que construirán, que no han sabido construir. Parece un caso extremo, pero no lo es tanto. Son dos personas que se han querido y que ya no se quieren, que no son felices pero lo fueron, que avanzan sin mucha convicción y que, por encima de todo, no desean un hijo que han concebido: podría no ser un dilema dentro de la inercia de tantas y tantas familias, pero sí lo es para April.

No todas las mujeres tienen a su marido en el frente ni son víctimas de un embarazo adolescente, ni tienen un feto con malformaciones, ni todas las mujeres corren riesgo de muerte si dan a luz: pero sí hay mujeres (señor ministro) que no quieren tener hijos, que no están preparadas, que no es el momento; sí hay mujeres que no necesitan un caso hipotético para tomar la decisión; sí hay mujeres que, aunque no lo parezca, toman la decisión desde la madurez y la franqueza. ¿Qué ocurre con ellas? ¿Qué ley las ampara, las protege?

De qué hablamos cuando hablamos de vida

¿Qué ocurre si el aborto no es legal, si es un crimen? En la mayoría de casos, que se abortará de todos modos pero se hará en condiciones lamentables. En el resto, que se tendrá un hijo que no se desea, que la madre no será madre, que el padre no será padre, que será una imposición, que todo partirá de una mala premisa. Italo Calvino, en una carta a Claudio Magris (que había hecho pública su opinión sobre el aborto y era contrario), dice: «Traer a un niño al mundo tiene sentido solo si el niño es deseado consciente y libremente por sus padres. Si no, se trata simplemente de comportamiento animal y criminal». ¿Es una exageración? No. Traer un niño al mundo, a un mundo como este, sin tener claras tus convicciones, sin desearlo y sin haberte concienciado de que es tu hijo y no un hijo del Estado, no tiene sentido —es antinatural. Cuando hablan de la vida, ¿a qué vida se refieren? ¿A la de un niño con malformaciones, retraso severo, dolores y operaciones? ¿A la vida de un niño al que sus padres no quisieron en un primer momento y al que acaban resignándose, aceptando como un mal empleo o un recorte en la nómina? ¿A la vida de una madre adolescente que no puede hacerse cargo? ¿A la vida de una familia rota que no ha podido acceder al aborto legalmente? ¿O a la vida, el velo, que nos encomienda la religión?

Nacer no es mérito de nadie, dar a luz no es nada —el aborto es esa marca. Las mujeres están preparadas biológicamente para dar a luz (con excepciones), pero no para ser madres. ¿Se trata de que la maternidad en España no esté bien vista, o de que laboral y socialmente la madre no dispone de privilegios? No: se trata de una mujer que no quiere tener un hijo y acaba teniéndolo, asumiendo las consecuencias no de una decisión, sino de una imposición. Lo que hace que una vida sea una vida no es el nacimiento, sino todo lo que viene después: el amor, la protección, el sacrificio de los que rodean a esa vida. Sin eso, el humano es menos humano, y todo es menos todo, y la vida es sólo un comportamiento animal.

Un asunto de hombres

Pero olvidemos todos los puntos anteriores y centrémonos en algo esencial: la ley del aborto es una vulneración al cuerpo de la mujer. A veces en las manifestaciones y en las pancartas feministas parece que se está simplificando y que la vida sea algo de lo que la mujer quiere apoderarse —se adueñan del cuerpo, del bombo, del mundo—. No, es cierto que este es un asunto que nos afecta a todos, pero no nos olvidemos de que es la mujer quien, en caso de dar a luz o abortar, ofrece su cuerpo. Es cierto que hay maneras de evitar este punto, llegar tan lejos, pero ya estamos del otro lado: ya estamos del lado de la embarazada —el arrepentimiento, la balanza—. Entonces, si es la mujer quien está expuesta en mayor medida, ¿por qué se toman estas decisiones al margen de ella?

Italo Calvino, lúcidamente, le habla a Claudio Magris de las diferencias, esas diferencias entre ser hombre o mujer, que lo cambian absolutamente todo:

También para cualquier hombre con conciencia cada aborto es dilema moral que deja una marca, pero ciertamente aquí el destino de una mujer se encuentra en una situación desproporcionada de desigualdad con el hombre, que cada hombre debería morderse la lengua tres veces antes de hablar de estas cosas. Justo en el momento en que intentamos hacer menos bárbara una situación en la cual la mujer está verdaderamente aterrada, un intelectual usa su autoridad para que esa mujer permanezca en este infierno.

Y sigue, sin pudor, hablándole con honestidad, con absoluto respeto por el cuerpo, la mente y la vida de la mujer: «me encantaría ver tu cara si te forzaran a una operación en la mugre y sin los recursos que hay en los hospitales». A mí también me encantaría ver a todos aquellos (y aquellas) que están a favor de esta ley prohibitiva, ver cómo afrontan una operación sin recursos: por eso, (señor ministro), si quieres la vida, y la quieres a cualquier precio, prepara también la muerte de las francesas de la Segunda Guerra Mundial, las rumanas en época comunista y ahora, también, la muerte de la española.

Treinta y tres años han pasado desde la muerte del cineasta inglés Alfred Hitchcock pero sus películas siguen resultando sorprendentes y atrayentes para buena parte del público. Prueba de ello es que se encuentran entre las más emitidas por las televisiones de medio mundo y aun así siguen siendo ávidamente consumidas por los espectadores. Alfred Hitchcock no solamente fue uno de los directores británicos más exitosos de su generación —junto al hoy injustamente «olvidado» Carol Reed— sino que su estilo ha marcado a numerosos cineastas de generaciones posteriores. Podría decirse que Hitchcock revolucionó muchos aspectos del séptimo arte, fundamentalmente a través de un vocabulario audiovisual muy definido. Así que como homenaje a su cine, veamos algunas de las características más llamativas de esa tan personal manera de hacer películas y más concretamente de su manera de hacer suspense, el género que más le gustaba, en el que mejor se desenvolvió y por el que ha pasado a la historia. Muchas de estas características las diseccionó él mismo en numerosas entrevistas, así como en aquella legendaria conversación con François Truffaut que en España se publicó con el título de El cine según Hitchcock, y que es una imprescindible lectura no solamente para comprender su trabajo sino para deleitarse sobre una lección magistral sobre el séptimo arte. Aquí desgranaremos quince características de su cine, pero naturalmente son solamente una parte de su amplio y complejo universo.

El cine es un espectáculo y el público es el destinatario: Este fue uno de sus principios básicos. Y aunque ese principio podría parecer una perogrullada lo cierto es que no lo fue tanto entre ciertos sectores de la crítica, quienes no respetaron demasiado a Hitchcock. Al menos no recibió los parabienes generalizados de la crítica hasta prácticamente los últimos años de su vida. Todo ello por su fama de director «comercial», que hizo que —hasta cierto grado— se le tuviera en algo menor consideración como artista. Esta tendencia crítica se agudizó particularmente después de su instalación en Hollywood y es un caso con bastantes paralelismos con el de Spielberg, aunque este sí obtuvo un reconocimiento generalizado más temprano en su carrera. Con todo, Hitchcock fue nominado cinco veces como mejor director en los Oscars (por Rebecca, Náufragos, Recuerda, La ventana indiscreta, y Psicosis) aunque no ganó ninguna estatuilla. Sí la ganó como mejor película Rebecca en 1941, aunque resulta significativo que ninguno de sus films obtuviese una nominación como mejor película más allá de 1946. Sin embargo, el —relativo— desapego de la crítica más intelectual no preocupaba demasiado a Hitchcock (en todo caso le fastidiaba, pero no tanto como para intentar ser «más artístico»). El espectador era finalmente el crítico más exigente, y «Hitch» consideraba que la mejor crítica para una película era que esta atrajese a la gente y que la gente saliese contenta de la sala de cine. Además, la asistencia de público hacía feliz a los estudios. Por eso siempre cuidó su relación directa con el espectador, promocionando su propia figura y convirtiéndose en un chiste más asociado a su cine, apareciendo en los trailers publicitarios (en la foto de abajo, Hitchcock en el trailer de Los pájaros), y relacionando su nombre con publicaciones, series de televisión, etc.

Los argumentos, siempre simples: A Hitchcock no le gustaba filmar argumentos complejos, lo cual fue otro de los motivos de que recibiese no pocos e injustos desprecios de cierta parte de cierta crítica, que requería mayor «profundidad» y «mensaje». Pero Hitchcock amaba el de suspense y pensaba que dicho suspense debe construirse a base de recursos narrativos puramente audiovisuales, no de una mera acumulación de interrogantes argumentales. Una historia simple permite utilizar muchos recursos visuales que explican y subrayan elementos simples y que el espectador podrá entender de manera intuitiva. En cambio, una historia compleja escaparía a la comprensión intuitiva y haría que esos recursos visuales resultaran inútiles, bombardeando al espectador con demasiada información simultánea que tendría que ser resumida artificiosamente en los diálogos.

Los diálogos son generalmente inútiles: Cualquier espectador tiene grabadas en la retina imágenes de sus películas, pero es poco probable que recuerde un diálogo de memoria. No en vano Hitchcock definió una buena película como aquella que puedes ver en la televisión de tu casa con el sonido apagado, pero cuyo argumento puedes entender a grandes rasgos sin necesidad de escuchar a los actores. Sus comienzos en el cine mudo marcaron profundamente su estilo y su manera de dirigir, hasta el punto de que llegaba a despreciar abiertamente los diálogos. Según Hitchcock, los personajes han de expresar su emoción mediante la interpretación facial y gestual de los actores: lo que digan, las palabras que pronuncien, son lo de menos. Es más, en muchas secuencias de sus largometrajes, las líneas de diálogo llegan a contradecir lo que los actores están expresando con su rostro o sus acciones. Los diálogos quedan, pues, como mero ruido de fondo. Y en cualquier caso como último recurso para explicar aquellos elementos argumentales demasiado complejos como para poder ser expresados mediante la simple imagen, pero que aun así resultan necesarios en la trama. Hitchcock detestaba particularmente lo que llamaba «teatro filmado», aquellas películas que lo basan todo en los diálogos y dejan de lado los mecanismos puramente audiovisuales que para él son la esencia misma del cine. Lo que están pensando los personajes debemos poder verlo en sus caras.

El sonido puede ser tan importante como la imagen: Paradójicamente, pese a su formación en el cine mudo y pese a su abierto desprecio de los diálogos, Hitchcock fue uno de los pioneros en utilizar sonidos y música no como mero fondo ambiental sino como recurso para introducir un elemento emocional o incluso informativo en una escena, o para introducir a personajes a los que no vemos en pantalla. Un ejemplo célebre y mil veces imitados sucede en Los pájaros, cuando los protagonistas están encerrados en una casa y sabemos que están rodeados por las aves, pero lo sabemos únicamente porque escuchamos a esas aves haciendo ruido en el exterior. También servía para expresar las emociones de los personajes. Como ejemplo, la impresionante secuencia del desayuno en Chantaje, donde en mitad de una charla supuestamente intrascendente sobre un crimen en el que está involucrada, Anny Ondra termina escuchando obsesivamente la palabra knife! (cuchillo) y nosotros podemos entender perfectamente su estado de ánimo.

A su vez, el silencio más absoluto puede ser tan importante como el sonido, cuando es utilizado en el momento justo:

El peligro sucede en lugares insospechados: Él siempre decía que muchas películas de suspense de otros directores le aburrían porque estaban aferradas a determinados clichés establecidos. Por ejemplo: el malvado tenía siempre un aspecto siniestro, los peligros acechaban siempre en callejones y lugares oscuros, etc. Según él, estos clichés estaban tan asimilados por el espectador que ya sabía de antemano cuándo un escenario oscuro encerraba una amenaza, constituyendo la única sorpresa el momento preciso de la aparición de esa amenaza. Es decir, Hitchcock se quejaba de que muchas películas de suspense no eran realmente de suspense, sino que simplemente se limitaban a «dar sustos» pero no creaban una auténtica sensación de incertidumbre sostenida. Por otra parte, estos antiguos clichés (y no tan antiguos; muchas películas de hoy se siguen aferrando a ellos) dejaban abierto el siempre fácil recurso de que el protagonista se salvara de algún modo porque apareciese un policía de la nada o porque algún vecino oyera gritos y bajara a ayudar a los protagonistas, o mecanismos similares. Para evitar esto, Hitchcock solía situar el peligro en lugares abiertos y bien iluminados, incluso en lugares concurridos y con la presencia de gente que podría ayudar pero que, por un motivo u otro, nunca lo hace. Por ello solía recurrir a argumentos con un elemento conspirativo, donde pedir ayuda policial o ponerse a soltar gritos no era exactamente la mejor idea para salir airoso. Según Hitchcock, en la vida real no hay un horario para las desgracias y la vida no diseña escenarios terroríficos para que a alguien le suceda algo terrorífico: cualquier cosa mala puede sucederle a cualquiera en cualquier momento. Lo importante era que pudiésemos captar el mal, que pudiésemos leer las intenciones de quien ataca al protagonista, como en la famosa secuencia del avión que persigue a Cary Grant sobre los campos de maíz: campo abierto, a pleno sol, y un malvado piloto en cuya mente podemos llegar a situarnos durante la secuencia.

El villano puede parecer perfectamente bueno: El otro cliché que mencionábamos, el del villano con rasgos «característicos de villano», fue también denostado por Hitch. Los malvados de sus películas podían ser los individuos más insospechados, muy a menudo personas de aspecto común e incluso distinguido. Un vecino, el aparentemente inocente dependiente de un motel, un amigo de aspecto inofensivo o incluso el propio marido de la protagonista… cualquiera podía ser el malo de la historia. También recurrió al resorte de introducir individuos peligrosos que no sabían que lo eran, como aquel niño de Sabotaje que portaba una caja desconociendo que dentro había una bomba: aquel niño no era exactamente un villano, pero sí era un instrumento inocente utilizado por los villanos y en la práctica era el portador del peligro (en el vídeo siguiente está la mencionada secuencia, así que es spoiler para quien no haya visto ese film). Hicthcock también recurría a malvados de los que nunca estaremos seguros si eran conscientes o no de su propia maldad, como las mencionadas e inquietantes aves de Los pájaros. Para acentuar la sensación de que el espectador nunca está seguro de quién es malvado y quién no, Hitchcock introducía personajes secundarios o anecdóticos que, en algún momento del film, despiertan las sospechas del protagonista y del propio público, incrementando así la sensación de indefensión. El malvado podría ser cualquiera que está de pie en una esquina o que lanza una mirada repentina al protagonista, aunque sea de manera casual.

No existen los héroes por naturaleza: Al igual que los villanos, tampoco los héroes son quienes deberían ser. Una premisa argumental habitual en su cine es la de que el protagonista sea una persona inocente y frecuentemente desvalida —al menos en apariencia—, que se ve implicada en una peligrosa trama ajena a ellos. En su cine apenas existen los héroes que luchan motu proprio por amor a la justicia, sino sencillamente individuos normales y corrientes que intentan salir de una situación peligrosa donde se han visto metidos sin saber muy bien cómo ni por qué. Paralelamente, en uno de tantos giros irónicos del cine de Hitchcock, aquellos que deberían comportarse como héroes nunca lo hacen: los policías y las autoridades de cualquier tipo suelen ser inútiles y de nula ayuda cuando se trata de combatir el mal que acecha a los protagonistas (unido a esto, Hitchcock siempre confesó sentir una curiosa fobia hacia los agentes de la ley). Así que sus héroes pueden ser pueden ser delincuentes que son culpables de sus propios delitos pero inocentes en la trama principal del film, como en Psicosis, o sencillamente individuos que se ven involucrados a causa de un pecado menor, como el de la excesiva curiosidad.

Una película es como un videojuego: Y eso que cuando Hitchcock murió los videojuegos modernos ni siquiera existían. Pero su uso de la cámara es muy similar al que podemos ver en diversos videojuegos, donde el jugador ve la acción en primera persona y a través de los ojos de su personaje. De manera similar, Hitchcock usaba la cámara para situar al espectador en la primera persona de la acción y fue uno de los principales desarrolladores de las técnicas de cámara subjetiva. En ocasiones la cámara escrutaba los espacios casi como si estuviese implantada en los ojos de algún curioso que husmease por el escenario, y así hacía partícipe al espectador de esa especie de curiosidad por comprobar qué hay en una habitación, en una calle, o en un vecindario. En multitud de ocasiones la cámara vuela libremente como representación directa de esa curiosidad innata del espectador. Muchas otras veces, en cambio, la cámara se convierte en los ojos del personaje principal y el espectador ve directamente lo que el protagonista está contemplando, normalmente mediante un plano-contraplano que bascula entre el objeto observado y la reacción del protagonista. En este caso, claro, no se trata de contagiar al espectador de una curiosidad abstracta sino de los muy concretos miedos del protagonista ante la situación.

Los encuadres tienen un significado emocional: Hitchcock, por lo general, no componía las secuencias anteponiendo una intención estética (por eso llaman tanto la atención en su cine, por lo inusuales, escenas como la muerte de una mujer en Topaz, cuando su vestido se derrama en poética metáfora de la sangre). Su intención solía ser primero y ante todo narrativa. Pensaba en afectar al público pulsando sus emociones primarias —miedo, curiosidad, etc.— y no recurriendo a la emoción estética. Y para pulsar esas emociones básicas creía ciegamente en que se necesitaba utilizar un tipo de plano para cada situación emocional concreta. Así, los momentos de clímax emocional están caracterizados por encuadres inusuales (verticales, oblicuos, deformados, etc.) planeados para causar la desazón visual del espectador, o bien por planos muy cercanos para involucrar al espectador en la acción. En cambio, los momentos tranquilos se caracterizan por planos mucho más horizontales y «bien» encuadrados, donde la cámara toma más distancia de la acción y donde la imagen es mucho más convencional, permitiendo que el espectador se relaje en su butaca al no percibir nada anormal.

El color también es un lenguaje: Hitchcock fue uno de los pioneros en utilizar el color como un lenguaje en sí mismo, algo que ha sido imitado por multitud de otros directores y que de hecho ese ha convertido en algo muy común en el cine posterior, hasta el punto de que existen estudios sobre tonalidades concretas asociadas incluso a géneros concretos. Hitchcock usaba los colores para establecer el tono emocional de una secuencia, principalmente. Pero también para otros fines diversos, particularmente el centrar la atención sobre determinados objetos o personajes. El ejemplo más famoso —él mismo lo utilizaba para ilustrar y explicar esta técnica— sucede en Vértigo: durante la primera parte de la película están completamente ausentes de la pantalla dos colores básicos como el rojo y el verde. Aunque el espectador no lo sabe, su percepción subconsciente sí nota una falta de equilibrio cromático y eso crea una cierta desazón visual en el público, en consonancia con la desazón que siente el protagonista a causa de su soledad. El espectador, aunque inconscientemente y sin darse cuenta, busca los colores que están ausentes y no los encuentra. Sin embargo, cuando aparece por primera vez Kim Novak —objeto de la obsesión de James Stewart— lo hace vestida de verde y sentada junto a una pared de intenso color rojo. Esa repentina visión satisface tanto al protagonista, que encuentra el objeto de su obsesión, como al propio público, que se siente aliviado al ver por fin esos colores en pantalla. Así, no importa que cada espectador concreto sienta hacia la actriz la misma atracción que siente el protagonista porque, mediante un proceso paralelo el espectador sentirá lo mismo que él cuando ve a aquella mujer en un restaurante. En su etapa de blanco y negro Hitchcock recurría a los contrastes de luz de manera parecida a como usaba el color, aunque lógicamente la paleta de posibilidades era más reducida.

Dios no juega a los dados: En muchos de los momentos climáticos de su cine, cuando el protagonista está a punto de hacer avanzar la historia, aparece alguien de la nada que desconoce la trama principal o los apuros del protagonista y que, sin darse cuenta, amenaza con arruinar la situación con su sola presencia. Hitchcock utiliza la casualidad o la mala suerte para poner al espectador al borde de su butaca, ya que vemos al protagonista en peligro pero sumido en una inoportuna situación cotidiana —que nada tiene que ver con la amenaza principal— de la que resulta difícil salir y que le está impidiendo conseguir aquello que necesita. En las películas de Hitchcock hay casi siempre una especie de dios malicioso que se encarga de gastarles bromas a los personajes, y cuanto más delicada la situación del personaje, más bromas de este tipo le gasta.

La importancia del contraste emocional: Otra de las grandes críticas que el director inglés hacía al cine de suspense tradicional era la falta de ligereza y de sentido del humor. Para acentuar los momentos de clímax, afirmaba, se necesitaban secuencias que ejercieran como contraste humorístico. Algunas de sus películas comenzaban con un registro ligero y esa ligereza podía aparecer después en cualquier momento del metraje, de la manera más inesperada, y en ocasiones incluso introduciendo detalles irónicos en mitad de los momentos de acción más intensa. Aunque a veces sus detalles ligeros se le volvían en contra, como la costumbre de aparecer medio camuflado en sus propias películas: al final tuvo que restringir esos cameos a la parte inicial de los films y hacerlos muy evidentes, para que el público no se distrajese del argumento principal, más pendiente de tratar de localizar al director. Una curiosa recopilación de sus cameos:

El montaje es el principal arma del director: Todos recordamos escenas célebres de sus películas, como aquella de la ducha en Psicosis, que se basan en el llamado «montaje acelerado». Esto es, una multitud de planos muy breves tomados desde diversos ángulos, que se suceden rápidamente en la pantalla para componer la acción. Esto, además de responder al intento hitchcockiano de crear desazón emocional en el espectador mediante enfoques inusuales, le servía para dejar su impronta personal en la película, era demás una manera de garantizarse que los jerifaltes del estudio no iban a retocar sus escenas… porque, ¡sencillamente no sabrían cómo montarlas! El director, decía Hitchcock, debe haber visualizado en su cabeza todo el largometraje ya antes de comenzar a rodar, y muy particularmente debe tener perfectamente memorizadas aquellas escenas clave que desea que aparezcan sin retocar en el film estrenado. De este modo, entregando en la sala de montaje un montón de planos aparentemente caóticos e inconexos, los ejecutivos se convencerían de que únicamente Hitchcock sabría cómo sacar algo con sentido de semejante caos de material. Y acertaba.

El espectador debe tener más respuestas que preguntas: Para Hitchcock el suspense no consistía en mantener al público en la ignorancia y rodeado de misterios, o dejando que las amenazas los sorprendiesen, sino todo lo contrario. La gente que miraba la pantalla debía tener mucha información, debía conocer aquello que podía sucederles a los protagonistas del film y debía saber dónde, cuándo y cómo acechaba el peligro. De lo contrario, lo que se obtiene es el efecto «susto», que dura apenas unos segundos, y no el efecto suspense, que puede prolongarse casi tanto como el director quiera. Es por esto que Hitchcock hizo siempre una auténtica campaña contra los Whodunit, las típicas historias detectivescas donde todo son preguntas y los misterios se van destapando poco a poco. Hitchcock, al contrario, mantenía únicamente un misterio o unas pocas preguntas sin responder, los mínimos para que la historia funcionase, pero el resto de respuestas se las entregaba al espectador de antemano. Los personajes del film, en cambio, recibían la información única y exclusivamente en un momento clave, cuando los espectadores ya habían procesado lo que estaba sucediendo en pantalla.

Los objetos no son muy distintos de los actores: No hablamos aquí del famoso desprecio de Hitchcock hacia los intérpretes, como en aquella célebre ocasión en que le preguntaron «¿Es verdad que usted ha dicho que los actores son ganado?» y él respondió tranquilamente «No he dicho que sean ganado, sino que hay que tratarlos como a ganado». Mucha gente ha tomado esta actitud como un signo de soberbia, aunque lo cierto es que podía resultar igualmente tajante con respecto a su propio trabajo como director. Pero más allá de este cinismo tan típico de él («no hagas películas con niños, ni con perros, ni con Charles Laughton») hay otro aspecto completamente distinto en su relación con los actores, pero ya a nivel puramente técnico. Hitchock no primaba a los actores por encima de los objetos. Objetos inanimados e intérpretes humanos eran ambos material de idéntico valor narrativo para la cámara. Esto hoy puede resultar menos sorprendente, ya que otros muchos directores han tomado ese camino, pero durante el auge de Hitchcock no resultaba tan común ese despego hacia el actor como casi exclusivo hilo conductor de la acción.

La mujer ha de responder a un patrón determinado: Hitchcock, como Billy Wilder, era frecuentemente acusado de misoginia, y como Wilder, lo negaba tajantemente. Es posible que ninguno de los dos se considerase realmente misógino en su vida personal —eran hombres felizmente casados y, al menos por lo que sabemos, con sendas mujeres de fuerte personalidad— pero como creadores hay algo que tienen en común: en sus películas los principales papeles femeninos muy a menudo se prestan a una interpretación bastante retorcida. Lo cual no significa que esa interpretación sea necesariamente cierta, pero sí que ha llamado suficientemente la atención como para que incluso en épocas pasadas, donde el feminismo no era precisamente una corriente de pensamiento dominante, se hablase bastante de ello. En el caso de Wilder, muchos personajes femeninos eran tratados con un cinismo rayano en el abierto desprecio, si bien es verdad que los personajes masculinos no salían mucho mejor parados. Pero no pocas veces la balanza parecía inclinarse en disfavor de las mujeres o así lo interpretaban los observadores. En el caso de Hitchcock se percibía una mezcla de profunda fascinación con una vena sádica que al parecer también mostraba en la vida real, al menos en lo referente a su retorcido sentido del humor. Si en el cine de Wilder muchas mujeres eran superficiales y volubles, en el de Hitchcock solían ser extremadamente pasivas y vulnerables. Eso sí, estas interpretaciones se hacen sobre el conjunto de toda su obra —porque como en todo hay excepciones o matices— y lo cierto es que a menudo se han exagerado ciertos rasgos o se ha pretendido psicoanalizar al director, señalando su obsesión con las mujeres de cabello rubio y con un físico refinado y elegante. O el que su cine contuviese altas dosis de sexualidad —que no de sexo— transmitidas con maestría; solamente un hombre muy fascinado por el atractivo sexual de la mujer podía conseguir que la bellísima pero habitualmente gélida Grace Kelly tuviese momentos de auténtica sensualidad calenturienta ante la cámara (y sin necesidad de hacer nada particularmente provocativo), sensualidad que no resaltaba prácticamente nunca bajo la batuta de otros directores. Según Hitchcock, mujeres como las de sus películas —refinadas, altivas— escondían su sexualidad bajo un velo de sofisticación, y él quería que el espectador descubriese esa sexualidad durante la película y que no la diese por hecho antes como sí sucedía con actrices con fama de ser más «carnales». O, dicho en sus propias palabras, «quería mujeres con aspecto de maniquí, auténticas damas, que se convierten en verdaderas putas cuando ya están en la alcoba». Esta explotación de una fantasía masculina bastante básica —conquistar la sexualidad oculta de una mujer aparentemente inaccesible— hizo que muchos quisieran trazar paralelismos entre las películas de Hitchcock y su propia sexualidad, aunque esto, claro está, ya es terreno especulativo.

Durante los últimos días he estado documentándome sobre porno en internet, y por primera vez en toda mi vida puedo pronunciar esta frase sin guiñar el ojo al final, o hacer el gesto de sacudir-cubilete-de-parchís-con-el-puño. No: me he documentado de verdad: pantalones firmemente sujetos a mi cintura, puerta abierta de par en par, señora de la limpieza fregando a sus anchas por el umbral de mi madriguera. Mi repentina ansia de información sobre el fenómeno (previamente era algo que dabas por sentado, como las puertas automáticas que se abren a tu paso en los centros comerciales) surgió cuando a principios de enero la populosa website inglesa Pornhub.com decidió publicar sus estadísticas anuales, y el periódico británico The Guardian se hizo eco de ello.

Ware: hogar de la concupiscencia solitaria

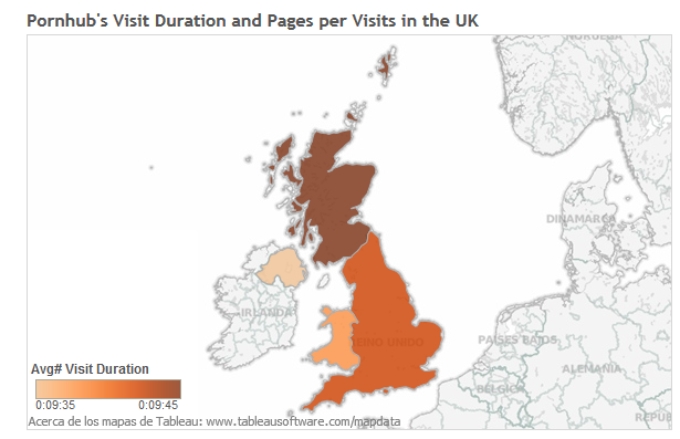

Lo primero que procede comentar es que las estadísticas, centradas básicamente en el Reino Unido, tenían una localidad campeona: Ware, en Hertfordshire, situada en las Home Counties del sureste de Inglaterra. El pintoresco pueblo, con dieciocho mil habitantes en su censo y una celebridad menor en los aledaños (Russ Ballard, de The Zombies; bueno, al menos es celebridad para mí), es ahora famosa a nivel nacional por ser un nido infestado de masturbadores compulsivos. En efecto, según parece, el usuario típico de Ware acampa allá, en la sucia web, unos 10’ 37’’ de media; dos minutos más que un vecino de Hertford, el pueblo que está justo al ladito. El diagrama, que pueden ustedes observar bajo este párrafo, no deja lugar a dudas. Por supuesto, el colosal manchurrón de apariencia sospechosa que ocupa la parte central del segmento es Londres: vive allí tantísima gente que solo que se dedique al dulce autoamor un 0,1% de la población ya lo petan en todos los mapas. Su victoria en términos onanistas es, así, únicamente numérica.

Fuente: PornHub & The United Kingdom

El dudoso mérito, ya lo insinuábamos, hay que atribuírselo a la (desde ahora) mítica Ware, la muy heroica ciudad de Ware, que es el puntín azulado que encontrarán en el extremo superior derecho del gráfico. Ware está allí, separada de todos como un cometa espérmico disparado hacia el cosmos, por derecho propio. Si acercáramos una lupa a la motita, como sucede en el mapa inicial de los Astérix, lo que veríamos sería a dieciocho mil energúmenos con los ojos entrecerrados sacudiéndosela violentamente ante una pantalla iluminada del trastero. Ware parece ser algo así como Krypton, una tierra lejana de hombres dotados con supervigor onanista y apetitos carnales fuera de control, que desatienden obras de ingeniería hidráulica, jardinería, campeonatos de dardos y cualquier modalidad de contacto social para dedicarse en cuerpo y alma a la gratificación solitaria. Su perfecto opuesto, farolillo rojo de este chocante informe, es Stoke Gifford, una ciudad dormitorio pegada a Bristol que ostenta el menor porcentaje de páginas visitadas por tiempo empleado. No, déjenme refrasear: en Stoke Gifford la gente se la machaca en un descabellado montón de páginas durante un tiempo imposiblemente bajo. Lo que solo puede llevarnos a concluir que sus ciudadanos padecen de fatal eyaculación precoz, tal vez provocada por la polución (ja) industrial de la zona o un exceso de escuchas del Unfinished Sympathy de Massive Attack (eran de Bristol) en inclementes bajones matutinos de metanfetamina. Me perdonarán ambos chistes, ¿verdad?

En todo caso, me pregunto cómo rayos habrán tomado su cuestionable triunfo los campeonazos de Ware: imprimiendo soeces camisetas y tazas y pegatinas de guardabarros que anuncien WARE WANKING HARD o WAREWANKERS o PORN-A-WARE; o, por el contrario, reaccionarán escondiendo las cifras bajo la alfombra, saludando al vecino por encima del seto como si nada hubiese sucedido (pero incapaces ya de ignorar el terrible secreto estilo Salem’s Lot que esconden sus paredes); pretendiendo no olisquear la inconfundible fragancia sardinácea que desprende su perímetro urbano; aparentando no entender por qué el surtido de kleenex del súper se extiende durante seis pasillos. Y lo mismo con la crema de manos. Ware: las manos más cuidadas del planeta. Ware reflota las acciones de Nivea en la Bolsa. Etc. Sensacional.

Mi experiencia, en cualquier caso, me dice que lo primero. Que se lo han tomado imprimiendo camisetas, quiero decir. Cuando vives en un culo de mundo como ese (créanme, sé lo que me digo) cualquier cosa es motivo de orgullo. Y quiero decir cualquier cosa. Cuando Sant Boi, mi pueblo natal del Baix Llobregat, apareció a mediados de los ochenta como pichichi imbatible en las estadísticas comarcales de alcoholismo flagrante que publicaron los periódicos de aquí, la gente reaccionó enmarcando el recorte de prensa y colgándolo en bares, como si fuese una victoria del equipo local o la repentina fama televisiva de un paisano. ¡Habíamos ganado algo! Con la mayoría de la población hospitalizada por tremebundas cirrosis hepáticas, sin duda, pero qué importaba eso, si al fin… ¡Habíamos ganado algo!

They get teenage kicks (right through the night)

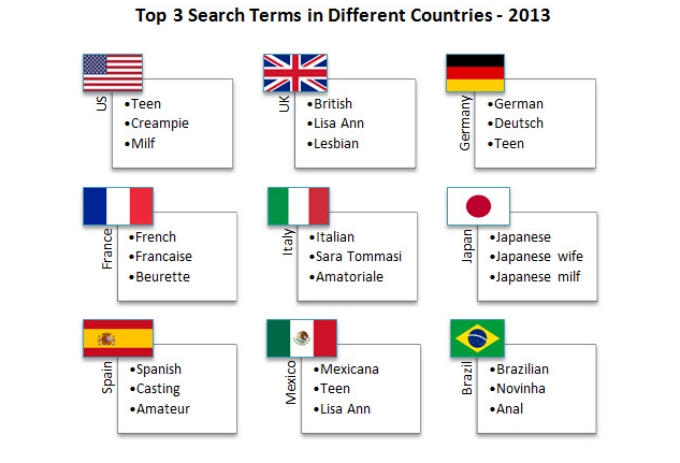

Eso nos lleva al tema de las búsquedas. ¿Qué busca la gente en el Reino Unido? Aparentemente, y según se desprende de los archivos de Pornhub, todo el mundo quiere escrutar las peligrosas curvas de una tal Lisa Ann. La buena de Lisa es allí más popular que la Reina Madre y los Beatles juntos, con la cara de Mick Jagger cosida encima y las cinco Spice Girls formando un arco iris en el trasero (el sol tras el arco iris sería la jeta resplandeciente de Tom Jones, imagino). En Gales, Irlanda del Norte y Escocia la ciudadanía es auténticamente devota de Lisa Ann (nombre real desconocido), que no es otra cosa que una prosaica actriz porno estadounidense, clasificable como arquetípica (a la vez que imposible en el mundo real) MILF. El culto a Lisa Ann es allí multitudinario, como el de la Virgen de Guadalupe, aunque con distintas ofrendas. Lo primero que teclea el ávido aporreador-de-bandurria-cárnica británico es su santificado nombre, seguido de «british» (no fuese que apareciera algún «forastero» en sus ordenadores, malditos ingleses) y «lesbian» (por razones que no merece la pena explicar aquí). Los únicos que alteran la tendencia son los ingleses como tales, que otorgan a lo de ser del país una importancia aún mayor: primero «british», aunque se trate de un basilisco con tremendas hipertrofias y busto de Jabba el Hutt. Una vez aplacado el fervor patriótico llega el momento de teclear «Lisa Ann», ¡pero no antes! So pena de traición sumarísima contra la Madre Patria.

Lo de doña Ann tiene su miga, porque (les juro por mi madre) que no me sonaba en absoluto su nombre, y tuve que volver a documentarme —sin abrir ni cerrar comillas—visitando una de sus películas de arte y ensayo danés, llena de diálogos creíbles, personajes bien perfilados y léxico sutil. Una vez la tuve delante haciendo sus cosas, la verdad es que me sonaba lejanamente, oníricamente, como te suena aquel fulano particularmente impopular que acudía a BUP contigo. Repasando una vez más los números, en todo caso, salta a la vista que la madura Lisa goza de apabullante popularidad mundial, y es posible que existan a día de hoy más Lisa-Annos que Salesianos. O sea, echen ustedes un vistazo a Don Bosco: ¿Quién iba a preferirle?

Retrato del español como masturbador recalcitrante

Pero les noto inquietos, amados lectores. Su tic en la ceja izquierda, su tartamudeo percusivo, su mentón trémulo, son todos ellos factores que me indican su ansia por conocer estadísticas españolas. Procedo, así, a divulgarlas para todos ustedes. Según parece, los españoles buscan su solaz en estas tres (lamentables) búsquedas:

1. Spanish

2. Casting

3. Amateur

No hace falta ser antropólogo para discernir las razones de esta triple querencia. Lo de Spanish no responde al patriotismo, sino más bien a la legendaria incapacidad española a la hora de aprender idiomas. Para mucha gente, las vigorizantes conversaciones que sostienen las pornstars en esos implausibles guiones llenos de babysitters demenciadas, maestros francamente irresponsables (auguro carreras de corta duración, miradas torvas en el claustro y expedientes disciplinarios en el horizonte) y médicos pervertidos que se pasan por el trasero el juramento hipocrático están pronunciadas en perfecto mandarín. Como sucede con las letras de The Kinks o The Jam, perderse esos diálogos es perderse la mitad de la gracia (de haberla) que tiene este demencial asunto. Por eso mucha gente prefiere sentir el balsámico efecto de la familiaridad: española mujer, pues cuando besa es que besa de verdad, y todo el resto de folclore genital. Gente de aquí, con acentos reconocibles e (imaginado) aliento a ajo entre los molares, copulando en paisajes típicos. En medio de la Giralda, tal vez, o subidos acrobáticamente al Sagrado Corazón del Tibidabo.

Casting, ya imaginan, surge de la cantidad de entrevistas de trabajo por las que ha pasado la castigada clase obrera de la península en los últimos dos o tres años de crisis (quise decir desfalco) pertinaz. En un tipo de tabú-fetiche comparable al de los exalumnos de internado que van a la caza de azotes virtuales, nuestra ciudadanía castigada por la precariedad y el desempleo solo es capaz de concebir el acto en un casting, a la caza de cualquier oficio disponible. Me río, como ven, pero para no llorar. En serio: para no llorar.

Y por último, amateur tiene su origen en el histórico amor del país por la chapuza no especializada, realizada por entusiastas temulentos, que tanto se aplica a las obras públicas como a la remodelación de cocinas como, en nuestro caso, al cine X. ¿Quién querría a una felatriz diplomada o a un semental titulado cuando puede optar por la vecina del sexto, en bata y rulos y medias a media rodilla y achicoria enfriada en la taza, o el vecino del segundo primera en calzoncillos, camiseta imperio y botellín de Estrella pinzado con el pulgar y el índice, que pondrá en la faena un ímpetu Do It Yourself quizás superior, y desde luego impepinablemente autodidacta?

Los días en que los españoles abandonan sus acuciantes entregas y encargos laborales para masajearse las partes pudendas son varios, pero ganan los lunes. Los lunes de enero, mes en que la febril actividad libidinosa se dispara en las tablas. Tell me why / I don’t like mondays decía la canción, y nunca ha tenido mejor aplicación que la presente. Deseo fervientemente que el artículo que examinan ahora mismito no termine publicado en un maldito lunes de enero, porque entonces estoy declamando para la platea vacía de un teatro desértico. Qué narices: el autor también se ha marchado, siguiendo a la ralea de Onán, y todo esto ha dejado de tener sentido hace un par de párrafos.

Pero no teman: sigo aquí, y tecleando con ambas manos, para que se enteren. Quisiera añadir dos cifras más que indudablemente acarrean un colosal valor antropológico y social: el mes de menor actividad española en la web es agosto, cómo no, y los días de escasa intensidad pecaminosa son sábado y domingo. Los padres y madres nacidos en la vieja Iberia levantamos las cejas, y no precisamente de incredulidad, al leer estas dos noticias. ¡Por supuesto que en domingo, y durante todo el mes de agosto, nadie tiene tiempo para ese tipo de prácticas intemperantes! ¿Cómo iba a ser de otro modo? Destrozados por la derrota en la Batalla Paternofilial, tratando de reflotar sin éxito el visible naufragio de nuestros sueños como hombres y mujeres, viendo como nuestra identidad y personalidad se diluyen al estilo Deconstruyendo a Harry, persiguiendo a bárbaros bajitos con dicción beoda cuyo hobby es poner en peligro sus vidas por asfixia, electrocución o descalabro, tras un asolador mes de abluciones forzadas y salazón marina, dermis (y VISA) reducida a cenizas e indigestión aguda, sin un solo segundo para detenernos y poner en orden nuestros pensamientos (la naturaleza es sabia; si nos parásemos a pensar seguramente agarraríamos los portantes y huiríamos a la Cochinchina, en plan Ronnie Biggs)… ¿Quién tiene el tiempo, espacio, quietud o siquiera la maquinaria requerida para la impudicia de internet, caramba? De ahí las asombrosas cifras de reconexión popular que acontecen en septiembre y enero, los dos grandes meses postvacacionales. Si quieren una metáfora, esos números son un suspiro masivo, global, que puede traducirse como: «Ya pasó». Y el mismo acto de masajearse los órganos se sublima en un momento de retorno al Yo: sigo aquí, miren como me palpo para estar completamente seguro de ello, no me he desintegrado en mil millones de moléculas por culpa de ese vendaval de responsabilidad afectivo-educativa y extravío de mi auténtico ser. Gracias, oh Madre Tierra. Gracias, oh Circuitos Sensoriales. Me postro ante ti, oh priapismo salvador.

Y gracias a todo lo que acabo de enumerarles, España consta (siempre según Pornhub) en sexto lugar en el mapa de usuario del video adulto por internet. ¡Sexta! ¿Es tal cosa posible? ¿Vencer en algo que no sea el vil futebol o el nivel de corrupción empresarial? Aunque pensándolo mejor, salta a la vista que ese sexto lugar no es una victoria en nada, sino más bien una derrota en todo. La esperanza se ha perdido a tal escala que solo podemos encerrarnos en el cuarto de las escobas a agitar codos y prestidigitar con partes pudendas. Como Vercingetorix lanzó sus armas a los pies del César tras la caída de Alesia, nosotros dejamos caer los pantalones y las pancartas de protesta contra los desahucios, murmurando: me rindo. ¿Puedo cerrar la puerta ahora y continuar con lo mío, maldita sea? Pero bromeo, no teman, pues estoy convencido de que no es así. Y que la merecida y esperada revuelta ciudadana no está ni estará reñida con este tipo de actividades. Actividades que, lo sabemos ahora (pues la ciencia nos informa de ello), no provocan ceguera ni desmesurado hirsutismo en las palmas de las manos —como afirmaban las madres inglesas hace treinta o cuarenta años; el temible pavor a amanecer con las «hairy palms»— ni raquitismo ni esterilidad. Sino solo, tal vez, un pequeño cansancio de bíceps + codo, perfectamente compatible con la protesta callejera y la erección (je) de legítimas pancartas y esperadas banderas de class war.

Fuente: Pornhub 2013 Year in Review

Gonzo field work: datos priápicos de proximidad

Antes de finalizar este pequeño informe, y para que no me afeen la ausencia de trabajo de campo, he optado por trazar una pequeña estadística en un círculo afectivo de proximidad. Cuando digo «trabajo de campo» quiero decir que me puse los zapatos y bajé a la tasca de siempre, y cuando digo «círculo afectivo de proximidad» me refiero a preguntarles a cuatro o cinco de mis amigotes de toda la vida y pergeñar a toda prisa un esquema explicativo sobre oleaginosa servilleta de bar. Chúpate esa, Hunter S. Thompson. Lo que oyes, Tom Wolfe.

¿Cuáles son, así, las tendencias de este pequeño grupo de amigos? Tras entrevistar en profundidad a seis hombres adultos que rondan la cuarentena, de extracción trabajadora y apellidos tanto catalanes como inmigrantes, todos criados en el extrarradio barcelonés de los setenta (lo que implica que vivieron sus adolescencias en los años ochenta, ese erial de castidad impuesta externamente, segregación por género, hits de Olé Olé y pantalones de cuello alto), nos sale que:

—Duración de la Cosa: La mayoría de ellos lo hacen durante diez, quince, treinta y, en un par de casos, sesenta minutos. Eso es una hora haciéndolo, si desean que les realice yo el cómputo. Una hora que podíamos haber empleado en aprender a tocar el clavicémbalo, invadir un país pequeño o poner en práctica la esperada distribución justa de la riqueza. Pero no hicimos nada de esto porque, ya ven, nos estábamos masturbando como proverbiales micos.

—Día de la semana en que se hace La Cosa: Un 80% de los encuestados se pronunció por «Cualquiera». Un 10% afirmó hacerlo «todos» los días de la semana. El último 10% se unió a la tónica mundial al confirmar el «lunes» como día de conexión lúbrica.

—Número de días de la semana en que se practica El Asunto: División total de modos y costumbres. La asiduidad en el acto se extiende desde los comedidos uno-dos días, pasando por los tres-cuatro días de media, acercándonos a los cinco (laborables y festivos) hasta culminar en un jabato que confesó dedicarle al hobby siete días a la semana; uno menos que en la canción de los Beatles.

—Fetiche particular: Cansino reproducirlos aquí, pues abarcan todo el arco sináptico de la perversión masculina, incluyendo una docena de desviaciones sobre las que este su cronista no tenía la menor idea (tuve que sacar el diccionario de inglés —que no sirvió de nada, pues era un Collins del año de la Kika— y luego, resignado, volver a documentarme, sin abrir ni cerrar comillas, en la web). Algunos de ellos —pese a estar afianzados en un marco perfectamente legal— me encanecieron las sienes, se lo aseguro. No he vuelto a ser el mismo desde aquello. Desde que sentí aquella «bocanada de viento frío y hediondo, y percibí el olor de las entrañas abominables de una tierra putrescente», que diría Lovecraft.

—Lugar de confianza: No vamos a hacerles propaganda aquí porque no procede, pero déjenme decirles que un par de sites son las absolutas vencedoras, y con diferencia. No soy publicista (preferiría escuchar el simultáneo estertor mortal de mis dos hijos varones que ser publicista), pero es fácil ver que un anuncio en esa página tiene más valor, casi, que uno en Clan TV a hora punta infantil o en medio de la final de la Champions.

—Lugar de conexión: 90% de ordenadores personales frente al 10% de un futurible miope que afirmó hacerlo desde su móvil. Esperemos, eso sí, que se conectara desde su casa y no en transporte público o un parque infantil.

Las fechas hablan por sí mismas, en suma. Saquen ustedes las conclusiones. Solo desearía realizar dos consideraciones ulteriores antes de dejarles:

A) Si imagináramos una distopía donde todas las páginas porno dejaran de funcionar, el mundo entero ardería de enojo y confusión, y la tierra se cubriría de gran mortandad y pestilencia. Pues lo de la depravación mental y la fantasía generada únicamente por medios cerebrales es una cosa obsoleta, completamente arcaica, como la figura del acomodador de cine. Nadie sería capaz de regresar a ese estadio de solaz mental (no óptico), y daría comienzo el temido Ragnarök.

B) Me resulta incomprensible cómo, en este país, las faenas freelance terminan entregándose a tiempo. O algún día.

(Desenfrenada apología de Smoke)

Hace diecinueve años se estrenaba en todo el mundo una película llamada Smoke. Estaba producida por los hermanos Weinstein, dirigida por Wayne Wang y escrita por un tipo llamado Paul Auster.

Auster, un hombre de Brooklyn, vería disparada su fama y su fortuna y se convertiría en el icono de una generación necesitada de una narrativa cercana, llena de respiraderos; una literatura deliberadamente lenta para una década jodidamente acelerada.

Smoke le convertiría en el escritor de culto que todos querían que fuese y fue —paradójicamente— su última incursión exitosa en un ámbito que parecía perfecto para sus habilidades: el cine. La primera, La música del azar, era una perfecta pesadilla, una apología de la mala fortuna con tanta inquina que cualquier parecido con el Auster actual es pura coincidencia.

La protagonizaban dos monstruos del tamaño de James Spader y Mandy Patinkin y seguía las desventuras (nunca mejor dicho) de dos jugadores metidos en una partida de cartas que acababa saliendo terriblemente mal. Adaptación literal de la (sensacional) novela de Auster, dirigida por Philip Haas, la película se ha convertido en una rareza, un filme de culto. Se estrenó en 1993 y pasó sin pena ni gloria por las taquillas de medio mundo.

En 1995 llegó Smoke, producto de un particular concurso de relatos navideños promovido (si la memoria no me falla) por el propio Auster a través de una emisora de radio. La película, basada en el libro del mismo nombre, adquirió pronto dimensiones de leyenda. Su director, Wayne Wang, empezó a recibir toda clase de ofertas de Hollywood; William Hurt resucitó su carrera después de haberse arrasado en los ochenta; Jared Harris se postuló a ser algo más que el hijo del glorioso Richard Harris (y a fe que lo ha cumplido) y Harvey Keitel demostró lo grande que puede ser un actor cuando el material es el adecuado y el director no se entromete.

Pero, sobre todo, Smoke conectó de una forma extraordinaria con el público y es ahí donde la película (descatalogada en España salvo sorpresas de última hora) excede con mucho la media de feel good movie que algunos quisieron endosarle por aquello de que una película con final feliz siempre acaba desatando oleadas de cinismo entre los sabios de costumbre.

Smoke tiene algo de Ozu, algo de Rinpoche, algo de Seamus Heaney, un mucho de la tradición oral que atraviesa la historia desde la Iliada y la Odisea hasta el Corán y pizcas del cine de Ford, Hawks o Kurosawa: ese lugar donde la camaradería y la amistad son refugios sagrados para los hombres que no lloran (en público).

Heaney hablaba del the voltage of language para señalar la electricidad que desprenden algunas palabras (o mejor dicho, la combinación de esas palabras con algunas otras con las que —teóricamente— no deberían funcionar) y Frost y Whitman pregonaron el uso del silencio, no solo en la poesía sino en la vida diaria. Smoke vive también de esa mezcla oriental, esa cadencia pausada donde la vida acaba fluyendo como un río en la prosa de Patrick Leighfermor. Es ahí, en los momentos donde todo lo que ve el espectador es el humo que sale de los cigarros, donde se digiere la película. Ese andar de elefante rechoncho que se para de vez en cuando porque le duelen las patas es la excusa para ofrecer al tipo, repantigado en la butaca, un momento para disfrutar.

Todo ello cuaja en uno de los mejores finales de la historia del cine, que en realidad son dos (finales). El primero es el cuento, a plano fijo y con un maravilloso uso del zoom (viendo a actores como Keitel, McKellen, Tom Wilkinson o John Noble, se reconcilia uno con esa herramienta cinematográfica venida a menos) donde el protagonista, el mencionado Keitel, se casca trece maravillosos minutos de monólogo para acabar degustando en silencio un cigarrillo con su (nuevo) mejor amigo, ese espacio en el que fluyen realidad y ficción. El otro es el final que incluye los títulos de crédito (y no al revés) con esa preciosa historia en blanco y negro y al son de la música de Tom Waits. Si uno no acaba con una sonrisa de palmo estampada en la boca tras esos cuatro minutos adicionales, es que tiene un serio problema de acidez.

Es cierto que hay un enorme componente de ingenuidad en Smoke, esa idea que trasluce de que todo en la vida acaba (de un modo u otro) encajando. No hay tragedia que valga en la película y, aunque el material invita al drama más árido, todo en ella es de un tono casi luminoso, ajeno. El punto costumbrista lo pone ese retrato del Brooklyn pre-hipster, lleno de personajes abrazables, donde nada es irremediable y lo que es irremediable no les preocupa nada. Como dice ese (absurdo) axioma budista: «Si el problema es solucionable, ¿por qué te preocupas? Y si no es solucionable, ¿por qué te preocupas?».

Hay algo inevitable en las rendijas de Smoke y es esa sensación de que películas así te salen bien una vez en la vida. Podrías intentar rehacerla pero sería inútil, como si todo fuera una versión fílmica de la famosa hora mágica de Néstor Almendros, aquella donde la luz te ofrece lo mejor de sí misma y te grita que calles, que dejes lo que estés haciendo y te aproveches de ello. En realidad, y a priori, la historia de un tipo que tiene un estanco en un barrio más neoyorquino que Nueva York y la de un escritor atascado en su propio drama no parece material para tirar cohetes, pero es la intencionalidad de cada diálogo y la brillantez en los detalles la que convierte esta pequeña parábola sobre la bondad en uno de esos instantes donde el cine se enreda con la vida.

Smoke es ante todo un filme paciente. Un género (el de la paciencia) que ya no se toca. Cuando se hace, muchos tienden a confundirlo con algo como el aburrimiento o el hastío. En realidad la película de Wayne Wang es una brillante muestra del poder de la palabra, y —más aún— el de su ausencia. Sus personajes fuman para gozar de ese momento de paz, entre calada y calada, cuando el mundo deja de caérsete encima y —por unos segundos— parece que todo irá bien. No sé cuántos fumadores generó Smoke; cinéfilos, una tonelada.

(Unos meses después, obligados por el éxito, se estrenaba la secuela de Smoke, Blue in the face, que básicamente era una sucesión de historias con altos niveles de improvisación al hilo de varias conversaciones entre leyendas del tamaño de Lou Reed o Jim Jarmusch, estrellones como Michael J. Fox o Madonna y el genio de Keitel al frente del reparto. Un divertimento complementario para fans irredentos. No era Smoke, pero se le parecía).

Kim Jong-Un sonríe y entrega una carta a Dennis Rodman. En realidad podría haberlo hecho de manera menos solemne, en medio de una de sus charlas, como si nada, pero siente que su posición y el encargo exigen algo de este tipo, algo novelesco, lo que espera Occidente: el dictador entregando sus deseos en un sobre cerrado. El misterio del hombre de negro. Llevan tres días juntos y no acaban de caerse mal, algo que a Kim, en parte, le extraña, más que nada porque no viene siendo lo habitual en los últimos años. No saben lo fácil que es cansarse de la gente cuando puedes cansarte de la gente, cuando nunca hay consecuencias para ti.

Rodman no molesta y eso le gusta. Rodman siempre intenta hacer el gamberro, saltarse los protocolos y después mira de reojo como buscando aprobación, sabedor de que algunos protocolos aquí no son un juego. «Dennis the menace». El travieso convertido en poco más que un perrito que recoge el hueso y pide la galleta y se niega a dar la patita durante un rato para luego hacerlo complacido, sabiendo que los focos están sobre él. De alguna manera, piensa Kim, son un poco como Christopher Robin y Winnie the Pooh. Si fuera un poco más occidental, más occidental aún, quiero decir, porque Kim se ha educado en Occidente, entre Suiza y los mismísimos Estados Unidos, viendo al propio Rodman coger un rebote tras otro en las madrugadas de Berna, se sentiría algo parecido a Jay Gatsby, pero no, Christopher Robin está bien.

Y si Rodman quiere ser Pooh, perfecto.

Rodman, gafas de sol puestas, medio tumbado en una especie de reclinatorio romano, perdido en su propia resaca, abre la carta y lee una serie de nombres. Entonces recuerda la promesa y por qué ha venido aquí, más allá de porque el Líder Supremo quiere conocerlo. No todos los días un Líder Supremo quiere conocerte, así que, si Paddy Power está dispuesto a poner la pasta, él está más que dispuesto a poner la fiesta. Rock en Pyongyang. Rodman se siente como en aquellas películas en las que un americano molón, un Jack Black o algo así, va a un país tercermundista y les enseña lo básico, es decir, cómo divertirse, cómo ligar con las tías, cómo pillarse un buen pedo… John Belushi pasado por la corrección noventera.

Solo que Kim ya sabe de qué va eso y no son necesarias lecciones y de alguna manera se siente complacido pero perdido a la vez, como si no le quedaran conejos en la chistera y hubiera que ir cerrando el bar, pero, ¿cómo cierro el bar con el dueño dentro?, y mira la carta, la lista de nombres, el encargo que él mismo aceptó sin dudarlo, como el que acepta una apuesta estúpida, y lee: «Michael Jordan, Scottie Pippen, Charles Barkley, Karl Malone…» y se da cuenta de que básicamente, y con alguna excepción —de entrada, su propio nombre y más abajo el de Kobe Bryant, el mismo Kobe que fuerza una sonrisa aún adolescente en la foto junto a un niño que será un asesino— lo que el jefazo le está pidiendo es que reúna al Dream Team y se lo lleve a Corea del Norte.

Cosa que él sabe que no puede hacer pero al menos puede intentar. No los doce, pero Pip siempre se está quejando del dinero, y puede que Karl Malone… En fin, desde luego, Charles, con esa bocaza y trabajando de comentarista no va a jugársela, pero, ¿Christian Laettner? No debería ser tan difícil… así que choca los cinco con su nuevo amigo, «el Mariscal es una gran persona», dice en la prensa estadounidense y vuelve a mirar para comprobar que la broma ha gustado, que lo ha hecho todo bien, good puppy, good puppy, y promete un poco por prometer, como ha hecho siempre, que la próxima vez que venga será a lo grande, con lo que Kim le ha pedido. O parte.

Solo que no es tan fácil. Ni siquiera Chris. Rodman llega a Estados Unidos y se emborracha de nuevo y se pasea por platós de segunda y vuelve a su vida anodina, esa vida disparatada de Mickey Rourke cincuentón que solo en Los Ángeles puede pasar desapercibida y cuando Kim llama —a Kim le gusta llamar él, podría hacerlo cualquiera de sus asistentes, pero llama él y cuando lo hace recuerdan juntos a Brickowski, Kim Jong-Un y Dennis Rodman recordando a Frank Brickowski y los playoffs de 1996— tiene que formular una serie de excusas, un montón de fuegos artificiales que hagan el suficiente ruido como para mitigar la decepción, una decepción que en cualquier caso percibe en los ojos de Kim cuando llega a Pyongyang con su propia lista y la repasan…